AWS認定12冠-資格から始まるクラウド生活

1.start-(概要)

初めまして!

KINTOテクノロジーズのCloud Infrastructure GでInfrastructure Architectを担当している劉(YOU)です。

今年の1月に入社して、techblogには初執筆なのでこれからよろしくお願いします!

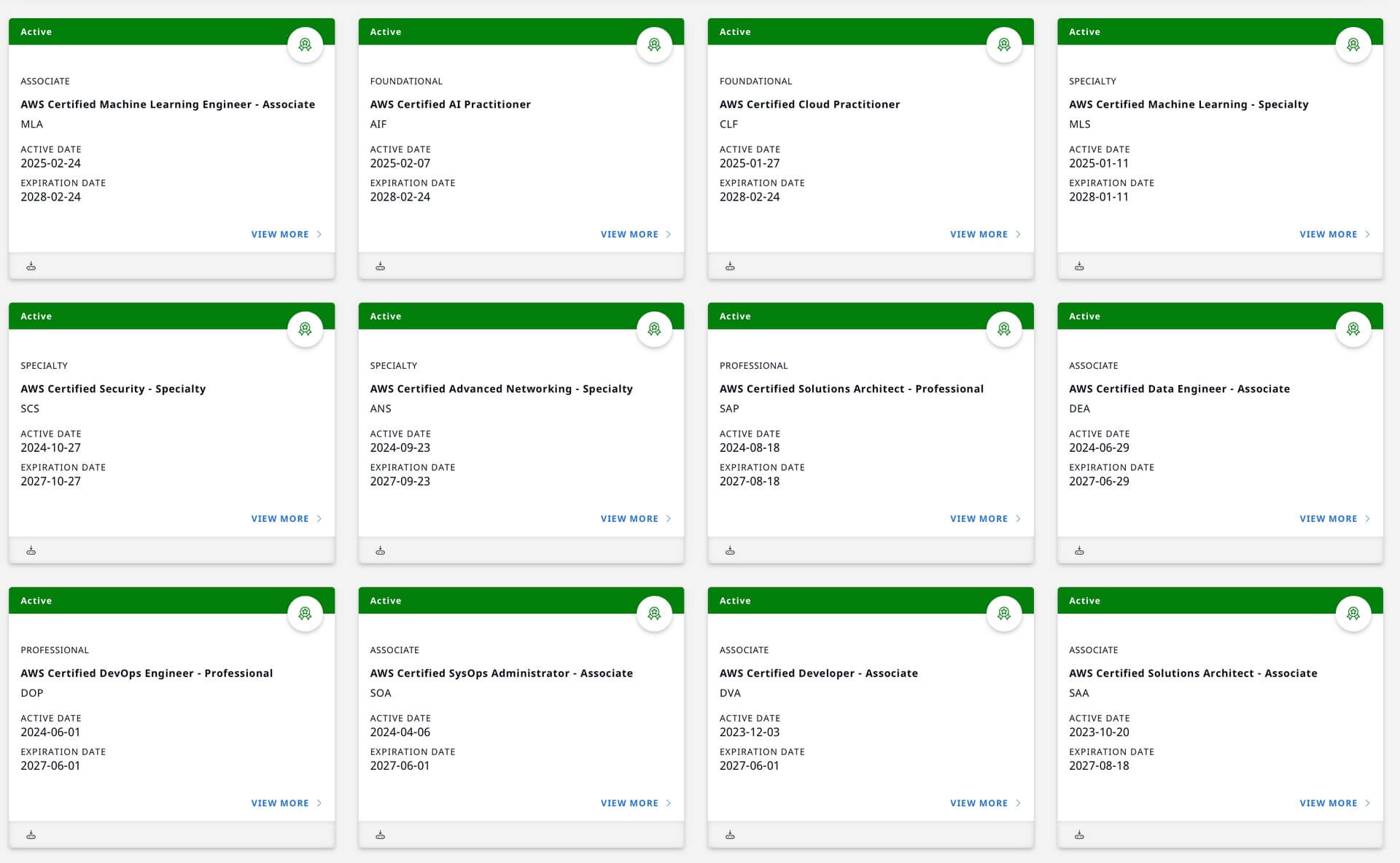

AWSの認定は23年10月のSAAを始じめ、25年2月のMLAを最後に、1年4ヶ月でやっとAWS認定12冠を取りました。せっかくなので、AWS認定12冠を達成しながら感じた個人的な意見と情報を共有します。

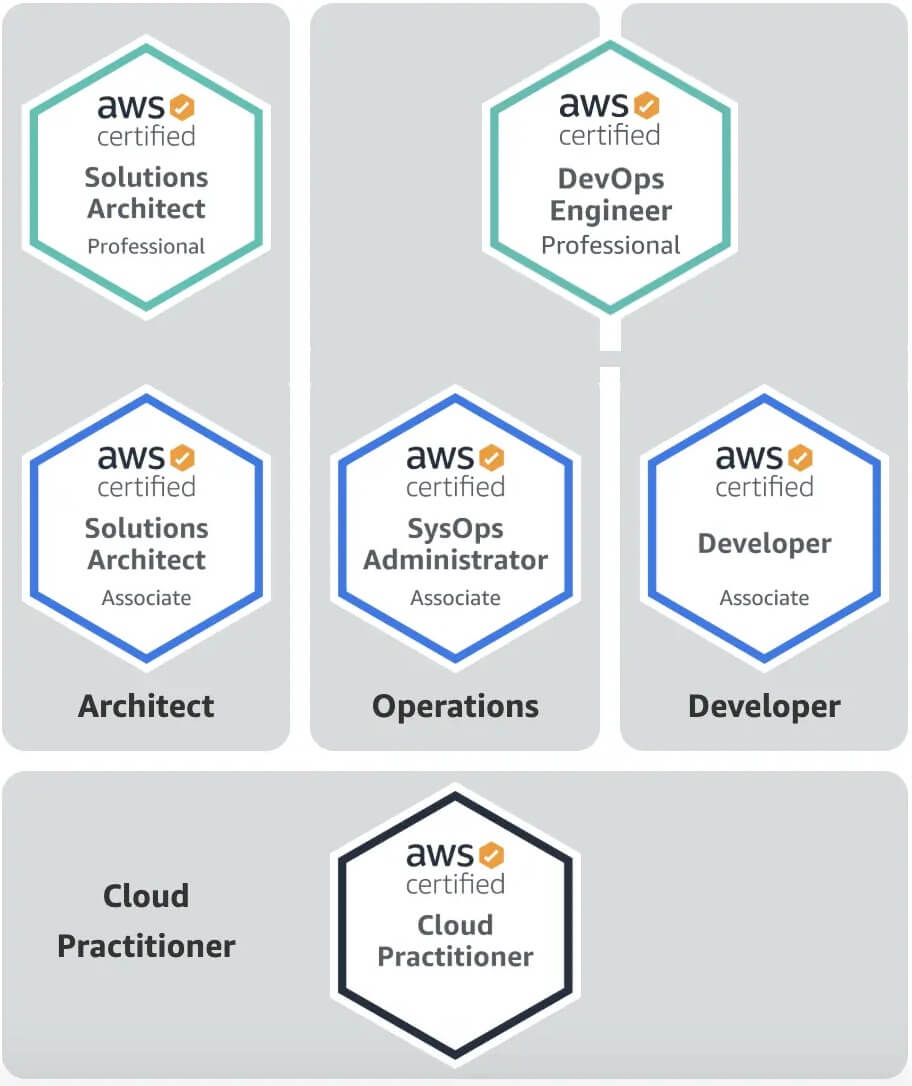

先に話しますと、AWS認定12冠とは、AWS社が主催する資格認定を全て取得したことを指します。その基準は毎年変更されるんですけど、

AWS JAPAN APN ブログからその詳細を前もって発表して、選出された方々を表彰します。2024年は1,222名が正式に「AWS All Certifications Engineers」として認められています。公式記事では、

”AWS 認定資格を全て取得し・維持する事” は AWS のテクノロジーを正しく理解し、お客様に信頼性の高い最新の技術をご案内できる基盤をお持ちだという証になります。

と述べています。

AWS以外でも、AzureとかGCPとかクラウドサービスを提供している会社は多いですが、クラウドサービスの量と質、高い占有率からできる汎用性、圧倒的なアップデートスピード、どう考えてもAWSは クラウド業界の標準だと言い切れます。

そして、最近AIの注目が高くなることと伴い、クラウドの重要性も上がっています。「クラウドとかAIとか、私と関係ないだろう」と思う方がいらっしゃるかも知れませんが、現時点でほぼ全ての業務にパソコンを使うようになった事と同じく、もうじきAIを日常で使うことになる時代がやって来ると思います。

AIその物になるモデルとモデルを動かすためのコンピュータ、それが簡単に提供されるプラットフォームがクラウドであり、時代を追いつくためにもクラウドを習得する必要があると言うことです。それで、AWS及びクラウドを勉強するために資格はなぜ必要なのか?

その答えを次から説明して行きます。

2.status-(現状)

残念ながら、資格はあってもなくてもクラウド活用に大きい影響を与えません。例を挙げると、今からクラウドを英語だと見なして考えてください。英語を活用するためにTOEICを準備して、高得点をしました。それが本当の意味で英語を上達することだと思いますか?

どれだけ試験のテクニックが良くても、単語と文法などを暗記しても、実際に英語を要求される時に使いこなせなかったら無駄です。

しかし、TOEICが英語の実力向上に役立たないって言ったらそれは違うと断言できます。意味が無かったら数々の大学・企業からTOEICの点数を基準として評価する訳がないです。ビジネス英語力を点数に換算する試験がTOEICだからこそ、ただの点数ではなくて能力として認められてることになります。

そう言う意味で、AWS認定12冠はクラウドに対して分かりやすい天井です。

実体化されていない知識の塊を資格という形で見えるようにします。こう言う見える化によって得られる効果を整理しますと、

- 明確な目標設定(Goal):AWS社が証明してくれるロードマップを従った認定なので、階段式でスケジューリング可能

- 努力の源(Motivation):受験日を決めて勉強することで、頑張れる環境が作られる

- 知識の保証(Knowledge):資格を取るための最低限の知識が保証される

- 振り返り(Remind):そもそもクラウドに詳しい人であっても、資格で要求される知識を点検することができる

- キャッチアップ(Discovery):試験はアップデートを沿って変わっていくので、触れる機会がない情報を勉強することができる

になります。

逆に英語で置換して見ても、違和感なく受け入れられる内容ではないでしょうか?結局、資格を取ったらクラウド力が上がる、クラウドやりたいから資格取ろうではなく、鍛えること、それ自体に意味があると思います。

AWS認定のこれから

続いて、私が一年ちょっと超える時間をAWS認定準備しながら感じた「これからAWS認定はどうなる?」を突っ込んで行きます。

私がAWS認定の準備し始めた時期は、22年ChatGPTが流行ってAIに対する関心が大きくなってる状況でした。AWSもAIを中心にするサービスをどんどん出して、24年から資格の構成を大きく変更させました。

既存のスペシャル資格三つを24年4月で削除し、

AWS Certified Data Analytics – Specialty (DAS)

AWS Certified Database – Specialty (DBS)

AWS Certified: SAP on AWS – Specialty (PAS)

DASとDBSを代行するために資格が24年3月に登場、

AWS Certified Data Engineer – Associate (DEA)

その後、Amazon QとかAmazon Bedrockなど新しく出たAIサービスと、Amazon Sagemaker周りの強化されたAIサービスのロードマップを提示するために24年10月、

AWS Certified AI Practitioner (AIF)

AWS Certified Machine Learning Engineer – Associate (MLA)

結構、大変革だったので試験を準備している個人の立場でもちょっと困りました。勉強してた内容が大幅に変更されることと同然だったので、先に計画してた試験日程も変えるしか無かったです。これからも、今後の技術トレンドであるAIを中心に変わっていくことは確かです。

あくまでも推測で過ぎませんが、変更が起きる可能性が高い資格は

AWS Certified Machine Learning Engineer – Specialty (MLS)

だと思います。

MLSが最後にアップデートされたのは22年7月のなのでAIF, MLAに比べたら内容が古くなっています。現状のSpecialtyのままアップデートされることもありますが、新しいprofessional資格に改編される可能性が高いです。

その理由としては、既存のパスがPractitioner→Associate→Professionalに繋がる仕組みだからです。

同様にAIF → MLA資格の次に来るProfessional資格が必要になります。単純にスペシャリティがプロフェッショナルになって最新化される…ことはAWS側が決める所ですが、そうなったらDEAの上位資格も想定するしかないです。

(仮)AWS Certified Machine Learning Engineer – Professional (MLP)

(仮)AWS Certified Data Engineer – Professional (DEP)

これが普通に考えられる予測ですが、これはこれで問題が生じます。AWS社の認定は12冠を象徴として維持してるそうなので、二つが増えれば資格の数が13個を超えてしまうことです。

それを回避する方法があって、まずは上記の資格が増やされる分、曖昧になったSpecialtyを減らすことです。

(仮)AWS Certified Security – Specialty (SCS)

AWS Certified Advanced Networking – Specialty (ANS)

SCSとANSはもう消えている他のスペシャリティとは違って、プロフェッショナルから携わった知識を深く振り込む内容で構成された認定です。両方とも出る内容が60%以上がプロフェッショナルと重複しつつ、SCSは組織全体のセキュリティを重視し、ANSはオンプレミスとのネットワーキングが主になっています。その中、現状のままではやむを得ない欠陥があります。

SCSはAIのアップデートされなかったので、AIに対するセキュリティの内容が含まれていません。AIの発展が早くなっていながら、AIに対するセキュリティーやコンプライアンスも大事にされてるので、SCSにAIの内容が入れるか、各プロフェッショナルに溶かすかの問題です。すでにAIのトレンドに合わせて統廃合されたスペシャリティ認定が多いので後者がなり得ると思ってます。

ANSの場合、SCSと似ているポジションですが、ネットワークはAIができてもAWS内部に限ってはそんなに差がありません。OpenAIを使うにはAzureを、Geminiを使うにはGCPを、その他のクラウドベンダが運営しているAIを使うにはマルチクラウドが確かに必要になりますが、自社製品じゃないとAWS社が積極的に支援しないスタンスなので、マルチクラウドに関係する認定のアップデートは今の所はないです。代わりに、アンチクラウドの流れからハイブリッドクラウドが浮上していますので、ANS認定の仕組みは維持すると見込んでいます。

とにかく、資格の数を減らしたら12冠は担保できるのでこう言うやり方もあることと、二つのプロフェッショナルを増やさずにDevOps Engineerみたいに一つに納める事もあります。

(仮)AWS Certified MLOps Engineer – Professional (MOP)

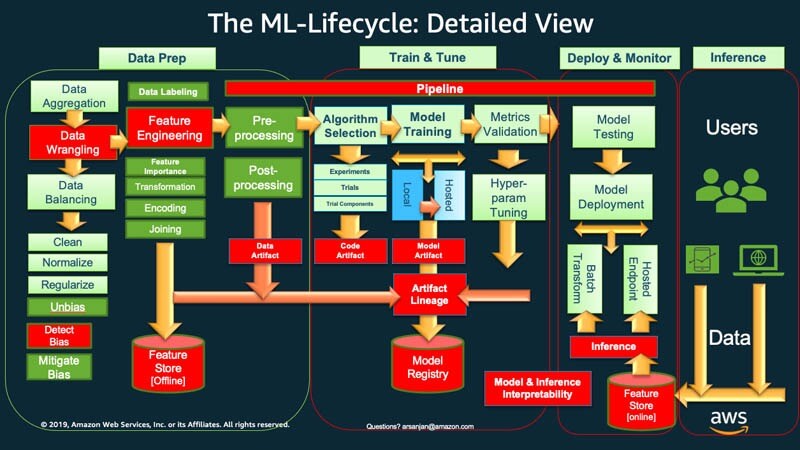

AWSで紹介しているMLOps は、「ML アプリケーション開発 (Dev) と ML システムのデプロイおよび運用 (Ops) を統合する ML カルチャーとプラクティスです」だと記述してます。

これはMLに関する全体作業を意味してるので、まさにDEAで扱うデータエンジニアリング、データ分析を通して、AIF→MLA→MLSで使われる機械学習の全体を活用できますので、新しいプロフェッショナルがただ一つだけ必要だったらこれで通用できる仕方だと思ってます。

AWS認定の類型

そして、認定の種類だけではなく、試験の類型にも変化が起きています。

既存の試験はSOAのラボ試験が中止になってから、選択肢で正解を選ぶ形式のみが評価方式でした。客観的に定量評価ができる要素は長所ですが、実装とは関係が深くない知識になることも否定できません。AWS社もこれを意識しているかなと思いまして、AIFとMLAから新しい出題形式が出ました。

AIF試験ガイドを見ると、

- 並べ替え: 指定されたタスクを完了することを目的とした 3~5 つの答えのリストが提示される。設問に対する点数を得るには、正解を選択し、正しい順序に並べる必要がある。

- 内容一致: 3~7 つのプロンプトのリストと一致する答えのリストが提示される。設問に対する点数を得るは、すべてのペアを正しく一致させる必要がある。

- ケーススタディ : 1 つのシナリオに、そのシナリオに関する設問が 2 つ以上含まれている。ケーススタディの各設問のシナリオは同じである。ケーススタディの各設問は個別に採点される。ケーススタディでは正解した設問ごとに点数が得られる。

上記の三つの類型は私の試験にも多い数ではありませんが、試験ガイドで述べている事と同じく出題されました。問題のレベルとしては選択肢の問題と同様で、AWS試験の秘密保証のため問題の詳しい形式は言えませんが、私が感じた出題形式の評価はこうなります。

並べ替えと内容一致は、選択肢の類似性から正解を類推することが出来なくなりました。本当に実施するべきの手順だったり、提示される単語や説明を結び付く、問題から要求する内容を熟知しないと解けない形です。

ケーススタディの基本は設問=選択肢なんですが、単一のケースで複数の問題を提示するやり方です。ここはケースを多角的に接近することもできるし、長問・多問からは知識の応用より読解力を求められる状況があるから、それが解消されます。我らの現実世界もケースがあったら一問一答で絶えず、ケースごとにシミュレーションすることが一般的なので、このケーススタディは受験者としていい類型だと思います。

AWS社は認定に関してこれからも出題形式もそうですし、SOAのラボみたいに「本当に実装できますか?」を目指して変化して行くと考えられます。こういう変更は単発で起きることではなく、連続的に他の認定にも反映されるので、AWS試験を準備していらっしやる方々はキャッチアップして備えて行きましょう!

3.stance-(心構え)

私も周りの人達と話す時に職種不問でよく出る話題なんですが、

「AWSとは関係ない仕事してるけど、これ勉強して本当に使える?」

「AWS資格取るとしたらどこから始まる?」

「何をネタに勉強してる?」

と質問を貰います。私はクラウドエンジニアとして資格を取っていまして、クラウドで業務をするための知識が元々必要になります。実務で使っているからこそ、クラウドに関わる頻度が他の人と比べて非常に多いです。その為、資格を取得したらすぐにクラウドに関わる業務ができるようになるとは言えません。

今まで全然使っていなかったのに、資格を取ったらすぐ使えるようになることはあんまりないです。資格は言わば、何らかのクーポンのような物です。1万円以上に限って10%割引をしてくれるガソリンスタンドのクーポンができたとしても、車がそもそもないから無用、クーポンの店が遠いから行けない、10%割引額を達成するお金がない、クーポンは色んな理由で使えきれないケースがいっぱいです。こう見たらクーポンを使うための条件は明確です。

- 自分・知り合いが車を持っていたり、車を持つ計画がある。

- クーポンを使えるガソリンスタンドとの距離が近い。

- クーポンを使える余力がある。

自分自身にそのクーポンが欲しい理由が整えているかを確認してください。

言い換えますと、「資格を活かせるように動けますか?」という意味です。クーポンを手に入れたとして、車が自動で生成されたり、ガソリンスタンドが勝手に家の前にできたり、クーポンを使えるお金が急に現れたり、そんな出来事は現実では起こらないですよね?クラウドもAWSも同じです。クラウドが己の業務と当てはまらない方々、例えば

- ITと関係ないビジネス系

- インフラは専門ではない開発系

- オンプレに特化したインフラ系

が挙げられます。

車は高いから買えない人には何を推奨しますか?カーリース・サブスクは月額払いだけできれば車を使えることができます。これがITではクラウドです。私は「技術を借りる」がクラウドの本質だと思ってます。技術を教わることが高かったら借りればいい話です。領域によって詳しくは違うかも知れませんが、知っている事だけで技術の視界が覆ると確信してます。

ガソリンスタンドが遠くて行けないって言ったら、それはそれで十分です。無理矢理に行くことまではないです。ただし、通勤途中で寄り道に行けそうな距離だったらどうしますか?開発系の方にとって、クラウドはそんなに遠い所にある訳ではありません。むしろ、視線を少し横に移すだけで活用できることが溢れるているかもです。

最後に、どれだけお得になるクーポンを持っていても、使わずにいたらない事と同然です。車をすでに持っていて、ガソリンスタンドがすぐ前に出来ても、いつも通っていたガソリンスタンドだけ利用してたらクーポンは使えません。1万円を前払いできないとか、他社のガソリンカードがあるとか、検証できない店は行きたくないとか、それぞれ抱えた理由は千差万別だと思ってます。しかし、否定できない事実はインフラ系の方々は、他の誰よりもクラウドを始めることに特化していることです。オンプレだけやってたら、クラウドはIaaS(Infra as a Service)とかPaaS(Platform as a Service)として提供していて馴染みがないと思われます。それでも、基本構造はインフラの知識の上で作られているから、ビジネス系と開発系に比べれば極めて簡単です。「クラウドまでやれる余力がない」ではなく、「クラウドまでやる余力を作ってみよう」はどうですか?

私もキャリアを開発系でスタートしていましたが、個人的に勉強したクラウドの知識があってクラウド業務も任されました。その後は資格を取りながらクラウド職に転向もできました。多分、私がやろうとしてる事とやっている仕事に限って集中していたらできなかったと思います。AWS認定12冠の達成もチャンスを増やす感覚であります。資格取得で得た知識のうち、KTCに合流してから実践で使える知識は50%前後程度です。しかし、使ってない50%の知識もこれから活かせるように頑張っています。KTCはAIファーストを今年の目標に決めているので、私もAI活動を盛り上げて行くつもりです。

AIファーストと繋ぐKTCの今年目標に興味がある方は、弊社副社長の景山が記事を掲載しているのでぜひ読んでみてください。

公式から推薦するAWS認定パスもありますので、ここもご参考お願いします!

4.strategy-(攻略法)

勉強法は私以外にもたくさんの方が推薦してくれていると思いますので、観点を変えてAWS認定を効率よく攻略する戦法をテーマにお話しします。

正攻法

真面目に勉強する方法は極簡単です。前述してたAIF試験ガイドで出ている内容をゼロから習得することです。ここはベース知識がなくて誠実に勉強して行きたい方や、受験日程に焦らずにやりたい方にお勧めします。

全部5段階でやってます。

-

情報収集:検索、SNS、YouTube、Blogなどを参考して己が好むソースを探す。

-

ソース決定:下記のソースの中で、最も自分に適することを決めます。

-

AWS公式

AWS社で提供してくれるドキュメントは最新反映されてて、信用度も高いし、内容も上品です。私も他のやり方で勉強しても公式はいつも参照します。一部無料のAWS Traning Centerの活用もすごく助けになりますので、ぜひ活用してください。有料の物は使っていませんが、下で紹介する外部学習サイトと似てる効果だと感じます。 -

YouTube

無料情報の量は一番多いですが、アップローダーさんによって質も量もバラバラですし、最新化も望めない短所があります。でも、映像や音声で学習できることと言語の縛りさえなければ短所も薄くなります。聞いてみていつでもお気軽にやめる事もできることが嬉しいです。 -

書籍

アナログ勉強法が好きだったら推しです。ターゲットを絞って情報の質を保証することが本の魅力です。買う前にある程度内容把握もできるし、一冊で求める内容が集約されていることが長所です。しかし、情報の最新化には弱いことは変化が早いAWS認定には向いてないことを注意してください。即時、勉強に入って認定の更新前に試験を受ける事じゃなかったら避けた方がいいです。 -

外部学習サイト

Udemyみたいに有料で提供するソースを記述します。お金を払う分、YouTubeを超える質を持ちながら最新化も早いです。端的に言うと、YouTubeと書籍の長所を合体させた感じなので、個人的に愛用しています。気を付ける所はAWS認定の場合、資格同士に被る内容が結構ありますので目次をよく見て購入してください。

-

学習開始:試験によって学習時間は違いますが、2-3ヶ月を想定して勉強することが最適でした。

-

検証:AWS公式とかでやってる模擬試験で自己評価

-

試験:日程を予め取って受験します。オンラインでもオフラインでも受験できますが、一貫的な試験環境のためにもオフラインを推奨します。オフラインでの試験で何かの問題が起こったら、試験主催側が調整してくれるので安心ですし、試験結果もオフライン試験の方が早く届くのでお得です。

速攻法

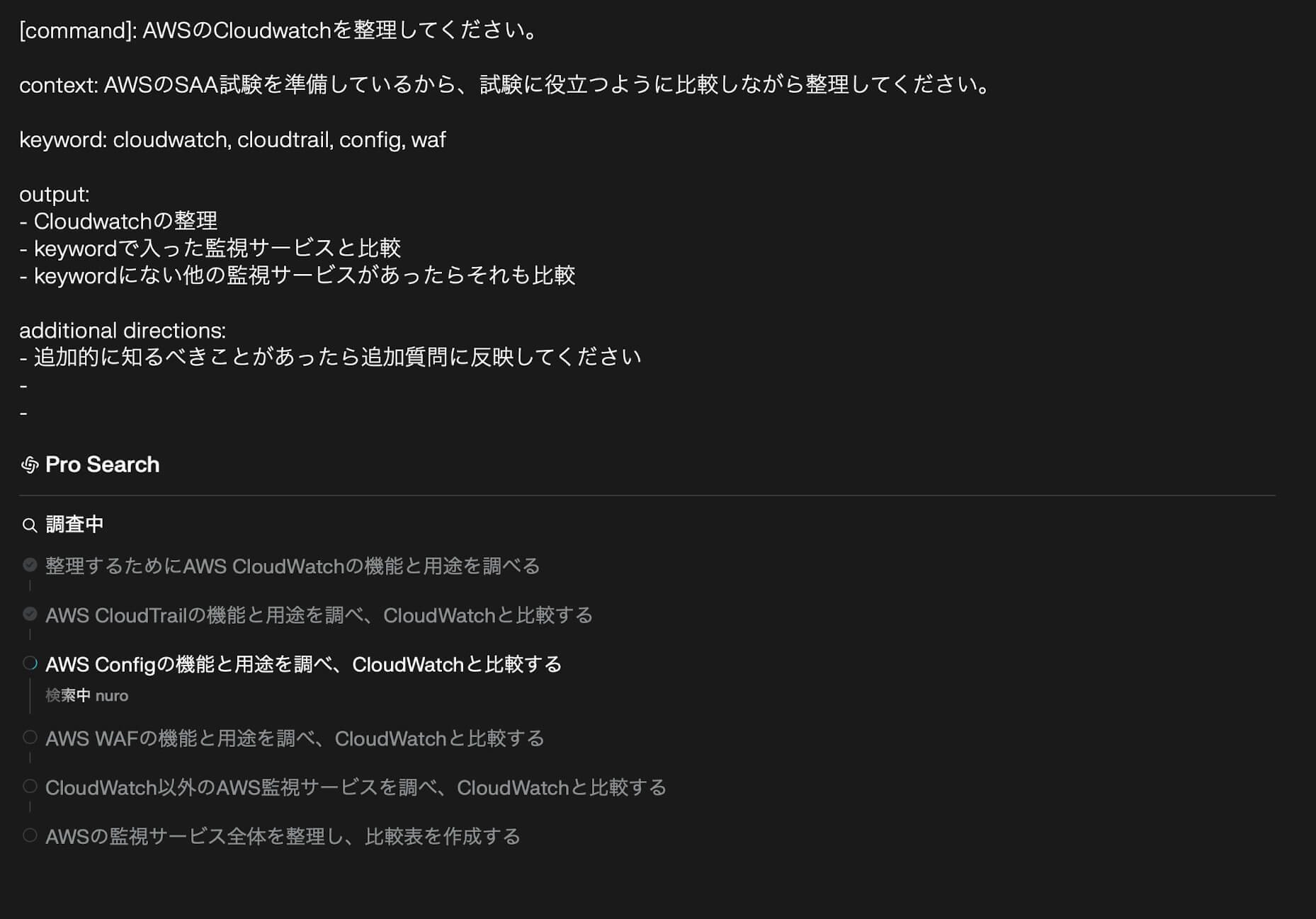

逆に「私はAWS知っているから、初めから勉強するまでもない。知らない所だけ勉強したい!」と考えてる方や、「資格を早く取って勉強してもいいから、最速で取りたい!」と思ってる方もいます。私も幾つかの試験はそうだったので、コスパ最高の攻略法を話します。

キーワード整理

サービスの内容を要約してピンポイントだけ知ることができます。

回答

以下に、AWSの監視サービスであるCloudWatchを中心に、関連するサービス(CloudTrail、Config、WAF)との比較を整理します。また、これらに含まれない他の監視ツールも簡単に触れます。

CloudWatchの整理

概要

Amazon CloudWatchは、AWSリソースやアプリケーションをリアルタイムで監視するためのサービスです。主に次の機能を提供します:

-

メトリクス収集:CPU使用率、ディスクI/O、ネットワークトラフィックなどのリソースデータを収集。

-

ログ監視:アプリケーションログやシステムログを収集し、分析可能。

-

アラーム設定:特定の条件(しきい値)に基づいて通知や自動アクションを実行。

-

イベント管理:特定のイベントをトリガーとして処理を自動化(例:インスタンス起動時の通知)。

主なユースケース

-

リソースのパフォーマンス監視

-

異常検知とアラート通知

-

システム全体の稼働状況の可視化

CloudWatchと関連サービスの比較

| サービス名 | 主な目的 | 特徴 | 主なユースケース |

|---|---|---|---|

| CloudWatch | メトリクス&ログ監視 | AWSリソースやアプリケーションの稼働状況をリアルタイムで監視可能。 ほぼリアルタイムで通知。 |

リソース監視、パフォーマンス最適化、異常検知 |

| CloudTrail | 操作履歴の記録 | 誰がいつ何をしたか(APIコール)の履歴を記録。 コンプライアンスやセキュリティ監査向け。 |

セキュリティ監査、不正操作検出 |

| AWS Config | 設定変更の追跡&評価 | リソース構成変更を記録し、ルール違反を検出可能。 設定状態をスナップショットで保存。 |

設定管理、コンプライアンス遵守、トラブルシューティング |

| AWS WAF | Webアプリケーション層のセキュリティ対策 | SQLインジェクションやDDoS攻撃などからWebアプリケーションを保護。 CloudFrontと連携可能。 |

セキュリティ強化、攻撃遮断 |

比較ポイント

- 目的と対象範囲:

-

CloudWatchはシステム全体の稼働状況を監視。

-

CloudTrailは操作履歴に特化。

-

Configは設定変更とルール評価。

-

WAFはセキュリティ対策専用。

- リアルタイム性:

-

CloudWatchはほぼリアルタイムで通知可能。

-

CloudTrailは遅延が発生する場合あり。

- ユースケース重複:

- udTrailやConfigで記録したデータをCloudWatch Logsに送信し、統合的に管理することも可能。

他のAWS外部監視ツールとの比較

AWS以外でも利用可能な監視ツールには以下があります:

| ツール名 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| Zabbix | オープンソース。 高度なカスタマイズ性 |

無料で利用可能。 幅広い環境に対応 |

導入・運用が複雑 |

| Mackerel | SaaS型日本製ツール | 簡単導入。 複数環境一元管理が可能 |

AWS専用機能が少ない |

| Site24x7 | マルチクラウド対応 | ハイブリッドクラウド環境にも対応 | AWS専用ツールより細かい設定が難しい |

選択基準

AWS専用ならCloudWatchが最適。

マルチクラウド環境ではSite24x7やMackerelが有効。

高度なカスタマイズが必要ならZabbix。

試験準備に役立つポイント

-

各サービスの役割とユースケースを明確に理解する。

-

CloudWatchと他サービス(CloudTrail, Config, WAF)の連携例を把握する。

-

コスト面(従量課金制)やリアルタイム性なども試験問題に出る可能性あり。

必要なら追加質問してください!

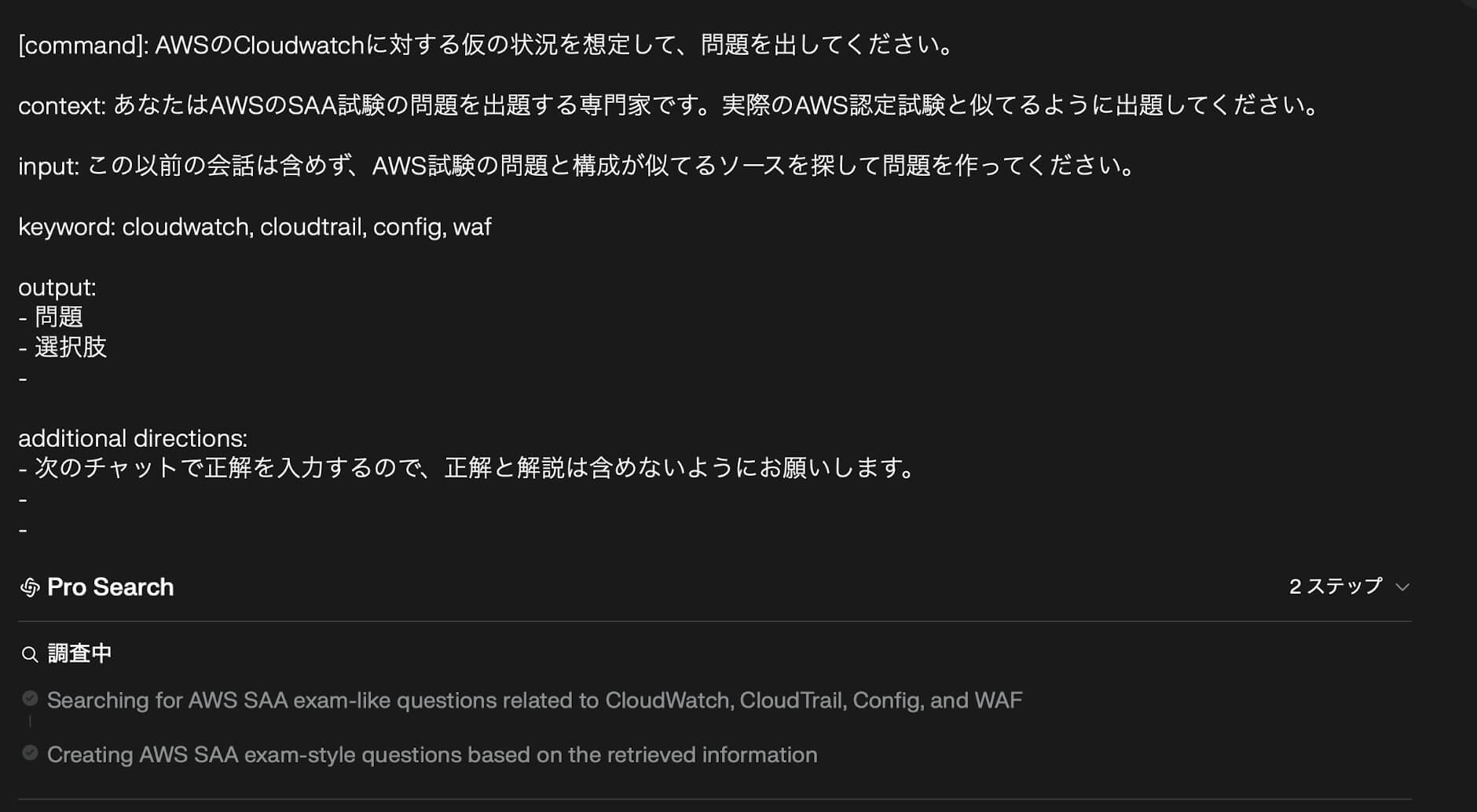

試験問題生成

キーワードの概念を分かったら、簡単な問題を生成して自己評価します。

回答

問題 1: あなたは、EC2インスタンスのCPU使用率が特定のしきい値を超えた場合に通知を受け取りたいと考えています。この目的を達成するためにどのAWSサービスを使用するべきですか?

選択肢:

• A. AWS CloudTrail

• B. Amazon CloudWatch

• C. AWS Config

• D. AWS WAF

問題 2: セキュリティチームが、過去3か月間に発生したAWSリソースへのAPIコールを追跡し、特定のユーザーアクティビティを調査したいと考えています。この目的に最適なサービスはどれですか?

選択肢:

• A. Amazon CloudWatch

• B. AWS CloudTrail

• C. AWS Config

• D. Amazon Athena

問題 3: ある企業が、AWSリソースの設定変更を追跡し、コンプライアンス違反を検出したいと考えています。この目的に最適なサービスはどれですか?

選択肢:

• A. AWS CloudTrail

• B. Amazon CloudWatch Logs

• C. AWS Config

• D. AWS WAF

問題 4:あなたは、WebアプリケーションをSQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃から保護したいと考えています。この目的に最適なAWSサービスはどれですか?

選択肢:

• A. Amazon CloudWatch Logs

• B. AWS WAF

• C. AWS Shield

• D. AWS Config

速攻法は私が主に使ってる使用法二つだけ説明できなかったんですけど、使用者によって無限にカスタマイズできる生成AI学習法です。紹介した方法以外にも、細かい質問を数十個を投げてリマインドすることも結構やっています。生成AIが参考できる資料をInputに入れたりしたら、もっと豊かなキーワード整理や試験問題を生成してくれます。

私もAIFとかMLAは速攻方を70%割合で使って、1-2周くらいで取ったんで効果は保証します!

(1st-art).最初から始まる美学

AWS認定12冠達成して、私が感じた色々を呟いてみました。

気づいてるか知れませんが、実はタイトルにも本文にもトリックを入れました。最初に戻ってみたらすぐ分かると思います。

1.start-(概要) → (1st-art).最初から始まる美学

こんな面倒臭い仕業を入れた理由は、私の1年4ヶ月の12冠の挑戦はスタート(アート)したから得られた一つの絵だと話かったです。どんな結果物が誕生するか、絵を描く時には知らないと思います。小学生の頃、「私の未来を描いて下さい」って聞いて、私が描いた未来は消防士でした。そして、中学生の頃は小説家でした。現在はクラウドエンジニアで全然違う仕事をしています。

そうだとして、私の幼い頃の絵が意味がなかったことでしょうか。私はその絵を描きながら、自分の夢に向き合ったことに意味があったと信じます。私は今、「AWS認定12冠」と言う絵を完成しました。次も新しい絵を描いて行くつもりです。ここtechblogに書いたこの記事も一つの絵になりますし、KTCでの仕事も別の絵になれると思ってます。

記事を読んでいただきありがとうございました!