開発チームに生成AIを導入して変化したこと 〜KINTO FACTORYでの活用事例〜

はじめに

こんにちは、KINTO FACTORYのバックエンドエンジニアをしている西田です。

今回は、7/24にYOUTRUSTさん×KINTOテクノロジーズで共催させていただいた「関西エンジニアプライド、ここに集結。Tech Boost LT」で登壇した「開発チームに生成AIを導入して変化したこと」について、発表内容を記事としてまとめてみました。

KINTO FACTORY で取り組んでいる生成AIの活用を知っていただくきっかけになれば幸いです。

KINTO FACTORYについて

KINTO FACTORYは、「安心安全なカーライフを愛車で長く楽しめるアップグレードサービス」です。

従来の新車を売って終わりではなく、販売後もお客様の幸せを量産できるように、クルマを進化させ、クルマの一生に寄り添うライフタイムサービスの提供を目指しています。

チーム体制

開発チームの体制としては、エンジニアだけでなく、PdM(プロダクトマネージャー)、デザイナー、マネージャー、ディレクターなど多様なメンバーが協力し合いながら開発を進めています。

また、東京、大阪とそれぞれの拠点にメンバーが在籍していてリモートでコミュニケーションをとりながら開発しているのも特徴です。

開発チームで抱えていた課題

ローンチしてから、約2年が経過し、サービスが成長する中で、以下のような課題が表面化してきました。

- 限られたリソースでの開発

- 複数の案件を開発することでコンテキストスイッチ負荷の増大

- 技術負債の蓄積

組織の拡大を見据えつつ採用活動といった人材獲得を積極的に進めつつもすぐに改善できることでもないため、

この限られたリソースでどう戦うかが重要になってきます。

なぜ開発チームに生成AIを導入したか

ここからは、開発チームに生成AIを導入した理由についてお話しします。

前述の課題を解決するための期待値と会社の環境が揃ったことが、生成AI導入の大きな理由です。

期待

- 増加するタスクへの効率化

- 開発負荷の軽減

- 少人数でも戦える体制作り

環境

- 会社として今期の開発テーマに「AIファースト」を掲げており、AI活用の推進が積極的に行われていた

これらの要素が揃ったことで、生成AIの導入を積極的に進めることができました。

生成AI導入の歩み

これまでの生成AI導入の歩みを振り返ると、コードレビュー自動化から始まり、コーディング支援、タスク実行まで生成AIツールの進化によって対応領域を広げてきました。

2024年〜

- PR-Agent: レビューの自動化

- GitHub Copilot (Agent): コーディング支援

2025年〜

- Devin: リポジトリ横断的な調査や開発タスクの実行

- Claude Code: より高度な思考力で設計、開発タスクを実行

Devinを使った活用事例

その中でも、特にDevinを使った運用事例として実際に起きたインシデント対応を紹介したいと思います。

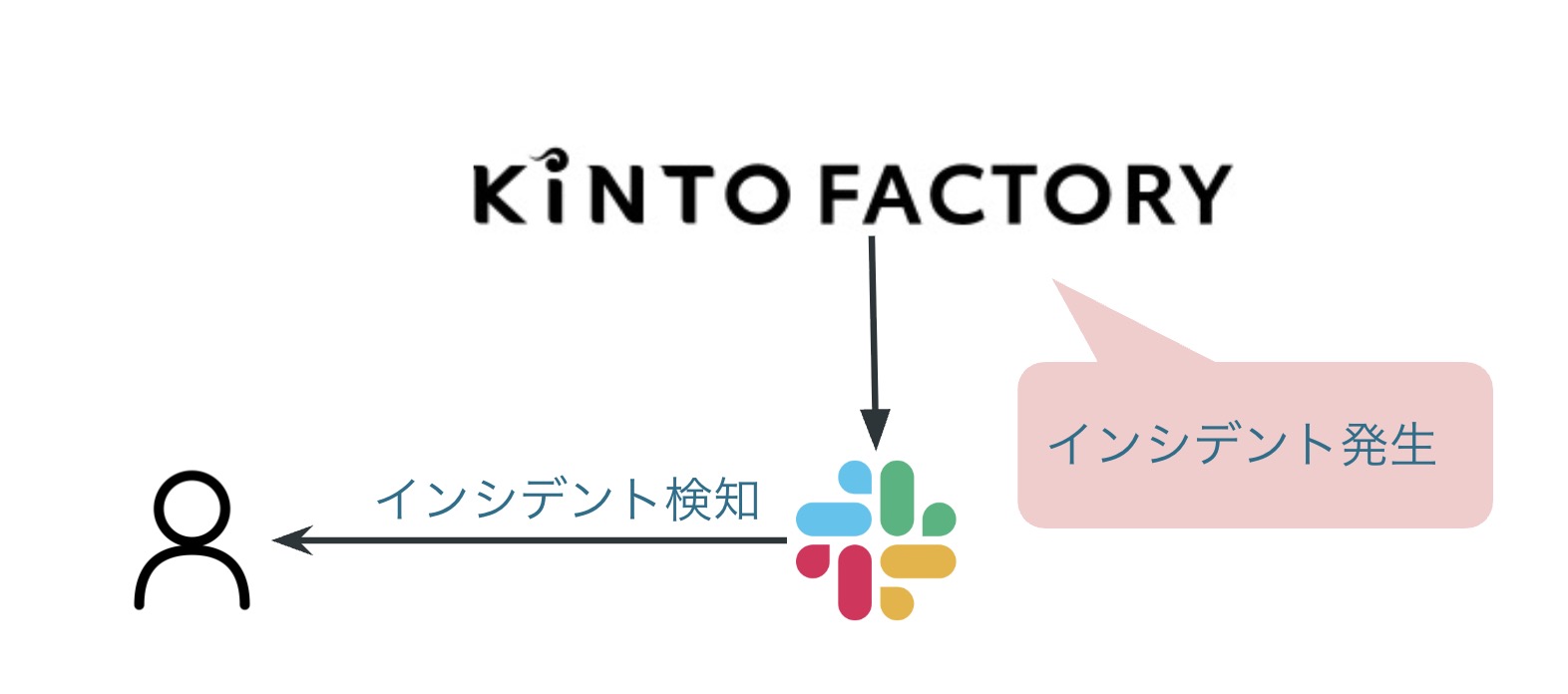

インシデント対応

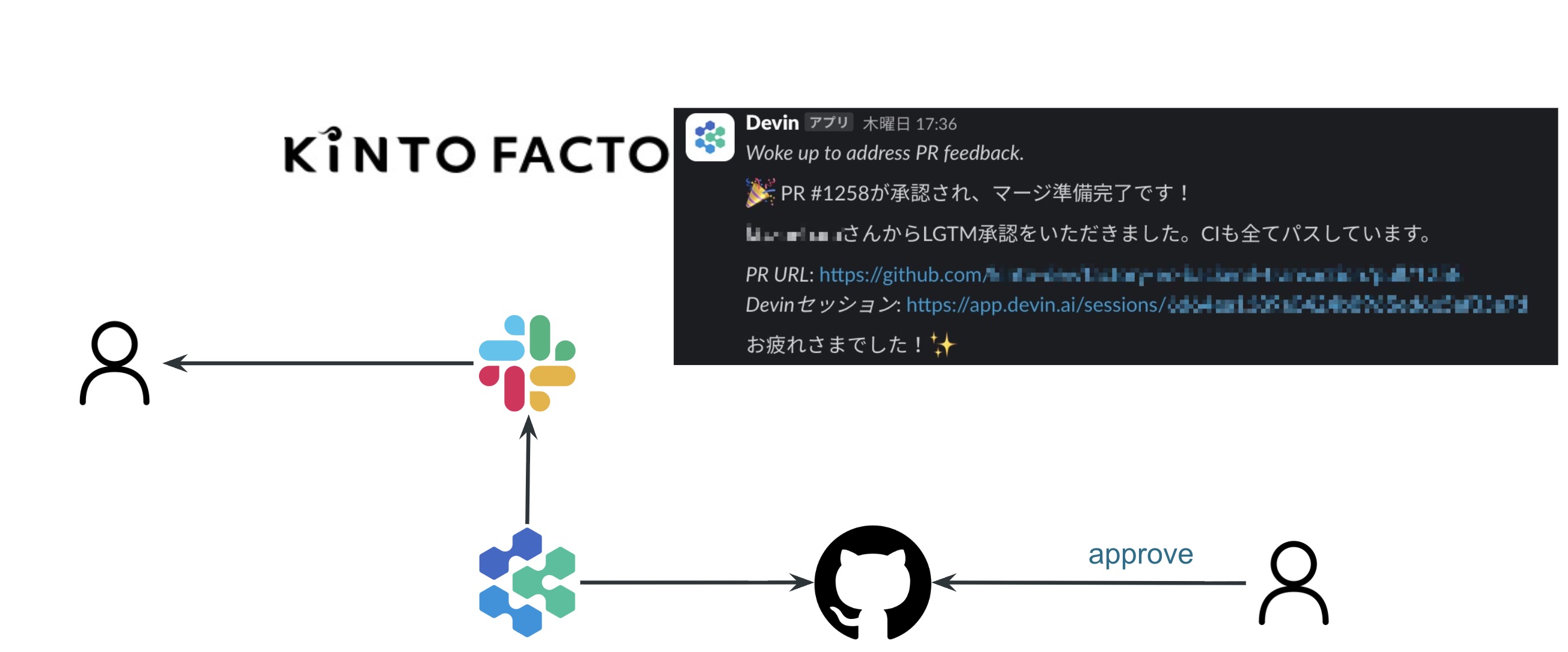

KINTO FACTORYではインシデントが発生した際にSlackで検知する仕組みを導入しています。

通常であれば、エンジニアが手動で調査を行い、修正を行う必要がありますが、今回はDevinを使って対応することにしました。

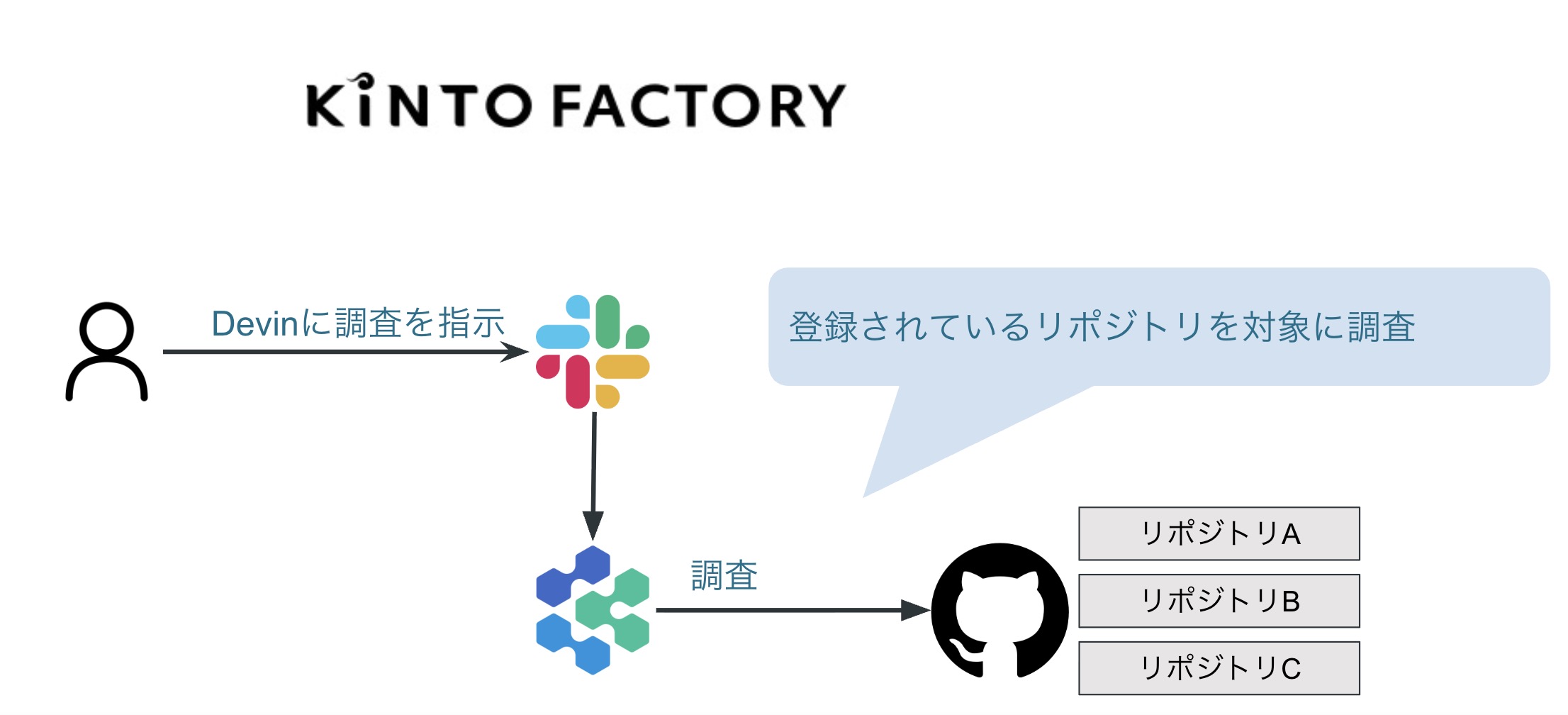

はじめに、Slackから通知されたエラー内容を元に、Devinに調査を依頼します。

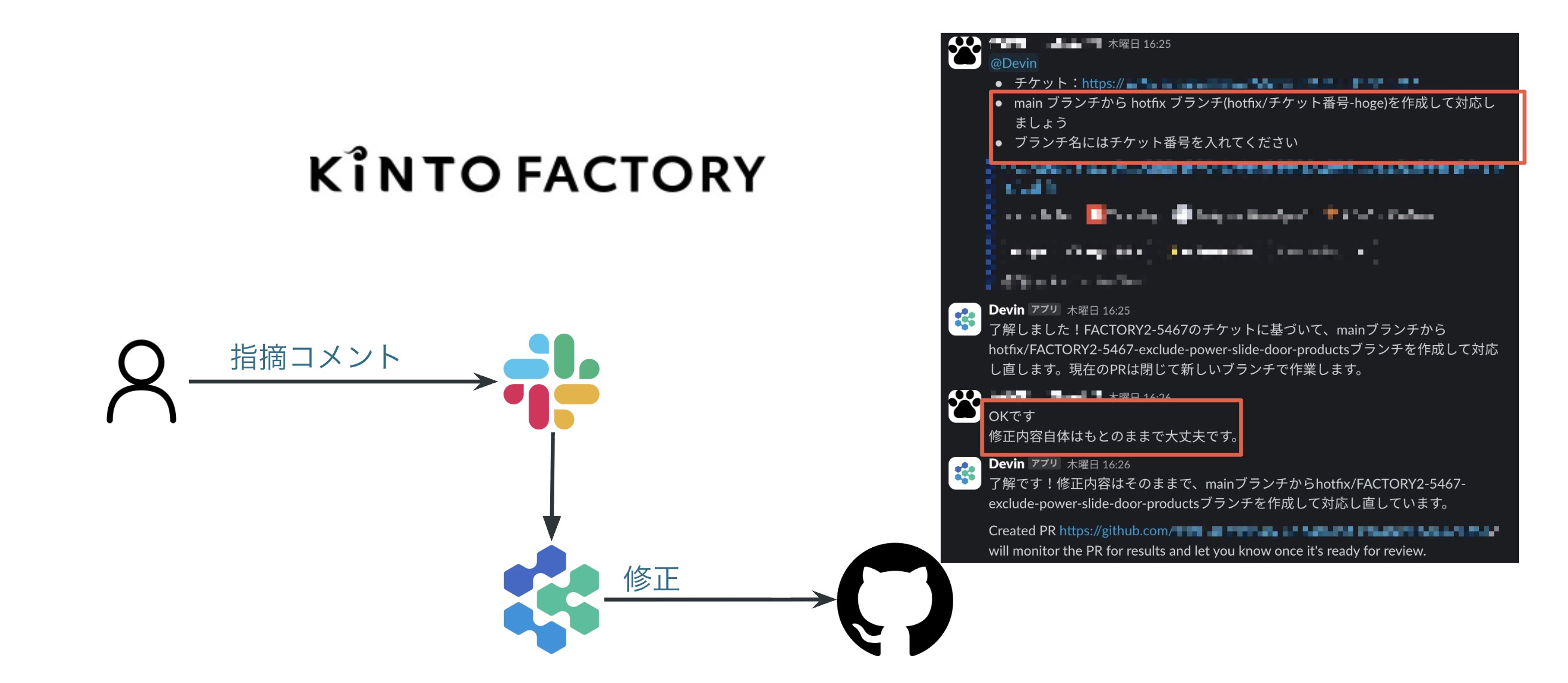

調査結果から原因が特定できたらそのままコード修正も依頼します。

細かい修正もSlack上で行うことができます。

その後、PRを作成し、approveされるとDevinから通知を受け取りマージします。

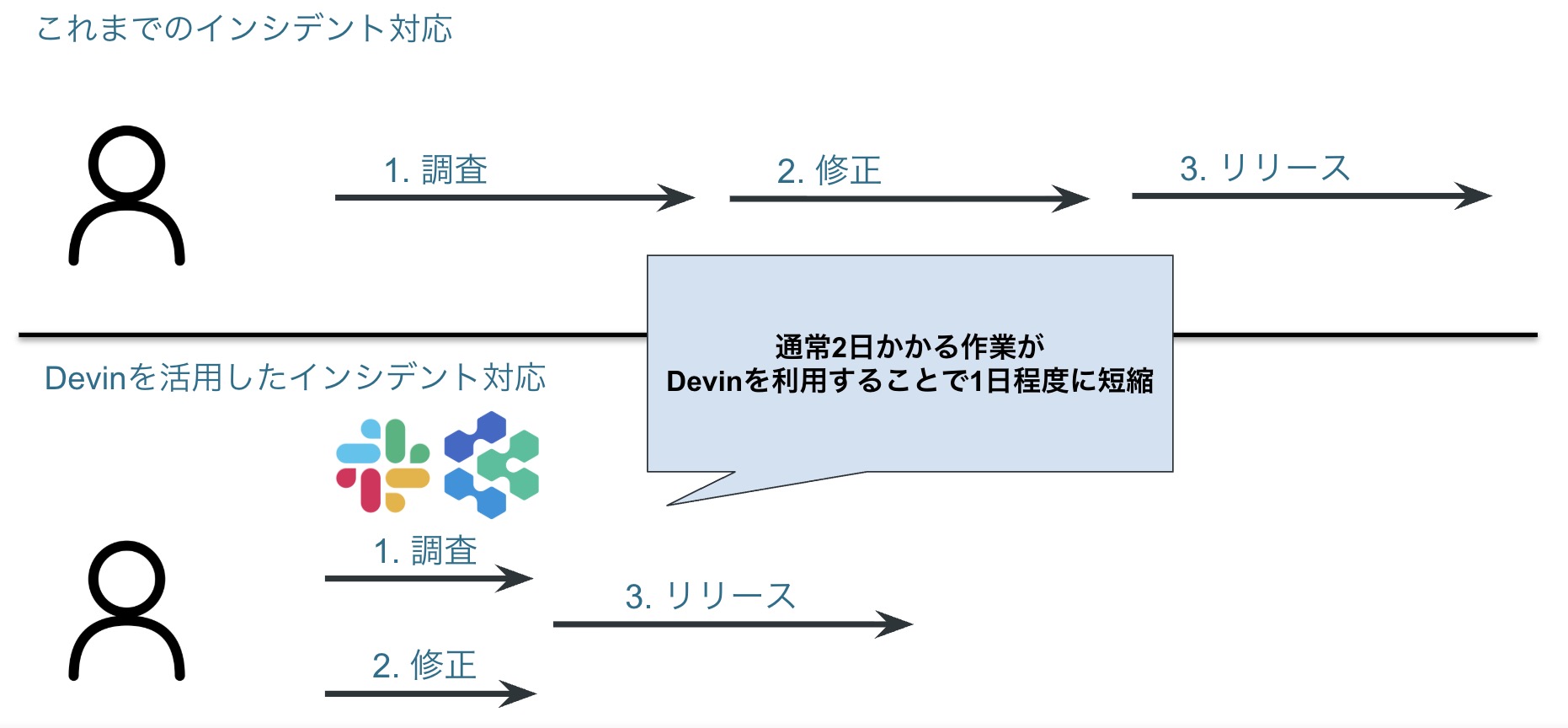

調査、修正、PR管理までをDevinに任せることで、修正までの時間を大幅に短縮することができました。

今回の対応ではこれまで2日程度かかるところを、Devinを使うことで1日で対応できました。

Devinでタスク実行する前にやっていたこと

Devinにタスク実行を依頼する前に、以下のような準備を行っていました。

Knowledge機能

- デフォルトで設定しておきたいプロンプトを定義

- 呼び出し時にインプットされた状態でタスク実行できる

Devin's Machine機能

- 開発環境のセットアップを事前に行うことでタスク実行時のwaitingが短縮される

これらの機能を活用することで、Devinにタスク実行を依頼する際の準備がスムーズになり、実行までの時間を短縮することができました。

生成AI導入後の成果

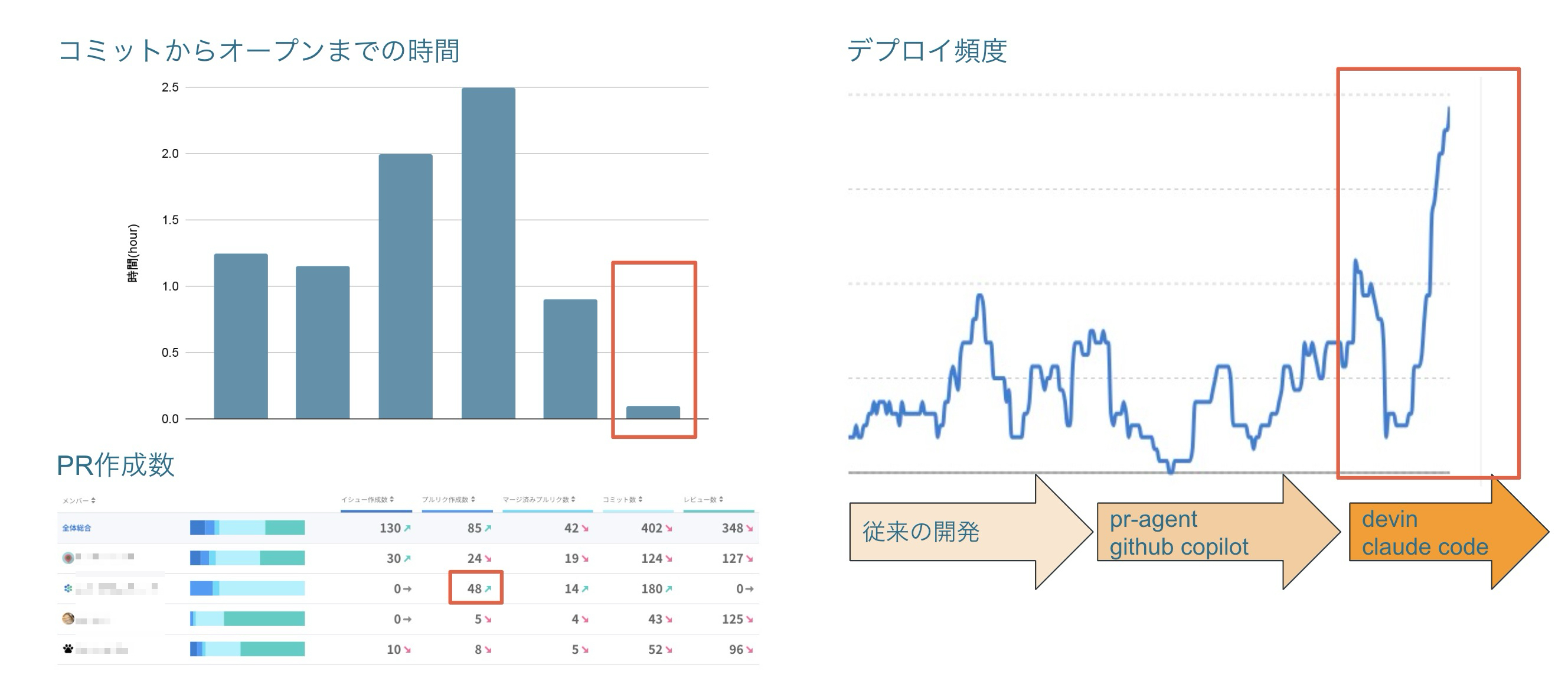

KINTOテクノロジーズでは、生産性を可視化するためのツールとしてFindy Team+を導入しています。

今回、こちらのツール上でも生成AI導入前後で変化が起きていることが確認できました。

- コミットからオープンまでの時間の改善

- 生成AIによるPR作成数が増え、トータルのPR数も増加

- デプロイ頻度の改善

生成AIを導入することで、開発の効率化が進み、チーム全体の生産性が向上していることが数値としても確認できました。

学び

今回、生成AIの導入を進めることで、開発チームの生産性向上に大きく寄与しました。

特に以下の点が大きな学びとなりました。

- 定型作業の効率化

- 既存コードから挙動を横断的に調査(そのまま修正も)

- イメージ通りになるまでプロンプトを叩く → 技術負債の蓄積を減らす

一方で注意点もあります。

- 生成AIの提案を鵜呑みにすると想定しない挙動(バグ)が仕込まれることも

- コンテキスト不足だと的外れな改修(ハルシネーション)が発生する

コンテキストの解像度を高めて、最後はヒトの目を通せる仕組みが重要であることを実感しました。

まとめ

今回、生成AIツールを段階的に導入することで活用できる領域を広げ、

生産性向上の改善に繋げることができました。

生成AIは開発者を置き換えるのではなく、開発者をエンパワーする存在です。

限られたリソースで戦う開発チームにとって、生成AIは強力な味方になることを実感しています。

私たちの経験が、同じような課題を抱えるチームの参考になれば幸いです。

関連記事 | Related Posts

We are hiring!

生成AIエンジニア/AIファーストG/東京・名古屋・大阪・福岡

AIファーストGについて生成AIの活用を通じて、KINTO及びKINTOテクノロジーズへ事業貢献することをミッションに2024年1月に新設されたプロジェクトチームです。生成AI技術は生まれて日が浅く、その技術を業務活用する仕事には定説がありません。

【PjM】KINTO開発推進G/東京

KINTO開発部 KINTO開発推進グループについて◉KINTO開発部 :67名 KINTO開発推進G:8名 KINTOプロダクトマネジメントG:5名 KINTOバックエンド開発G:17名 KINTOフロントエンド開発G:21名 業務管理システム開発G :9名 KINTO中古...

![Cover Image for [生成AI][Copilot] 非エンジニアの私がAIを使って運用ツールを開発した話](/assets/blog/authors/yamayuki/01.png)

![[Mirror]不確実な事業環境を突破した、成長企業6社独自のエンジニアリング](/assets/banners/thumb1.png)