Findy Team+ Award 2025 Best Practice Awardを受賞しました

開発生産性が優れたエンジニア組織を表彰する「Findy Team+ Award 2025」にて、KINTOテクノロジーズ(以下、KTC)を「Best Practice Award」に選出いただきました。

表彰式ではKTCの取り組みについて、ご紹介の時間もいただきました。

今回はその内容を中心に、KTCの「リリースファースト」の実現状況についてご紹介します。

リリースファースト推進と部署紹介

「リリースファースト」は、今年できたばかりのEngineering Officeという組織の活動の一環で推進しています。

Engineering Officeはいわゆる横断型のEnablingチームと呼ばれるような形でプロダクト開発に関わり、組織力・開発力向上に取り組むチームです。チームの詳細は以前「KINTOテクノロジーズの開発組織を強くしたい Engineering Office のご紹介」という記事でも紹介されていますので、ご覧ください。

今回受賞のテーマにもなっている「リリースファースト」は、2025年の展望として副社長の景山より発信された「2024年の振り返りと2025年の展望」で最初に触れられた、注力テーマの一つです。

リリースファースト(最短リリース) は、われわれが開発するプロダクトをいかに最短でリリースするか、知恵と技術を使ってここにこだわっていきたいと思っています。

(中略)

自分たちでプロダクトの価値について深く考え、最短リリースを実現することが内製開発部隊の強みであり、これが最大の事業貢献だと思っています。

来年は徹底的にこれを突き詰めていきます。

このメッセージを受け、現在は各プロダクトがリリースファーストの実現に向け、邁進している最中です。

Engineering Officeでは、開発生産性の観点を軸に各プロダクトの活動のサポートを行っています。

Findy Team+導入の状況とKTCの現状

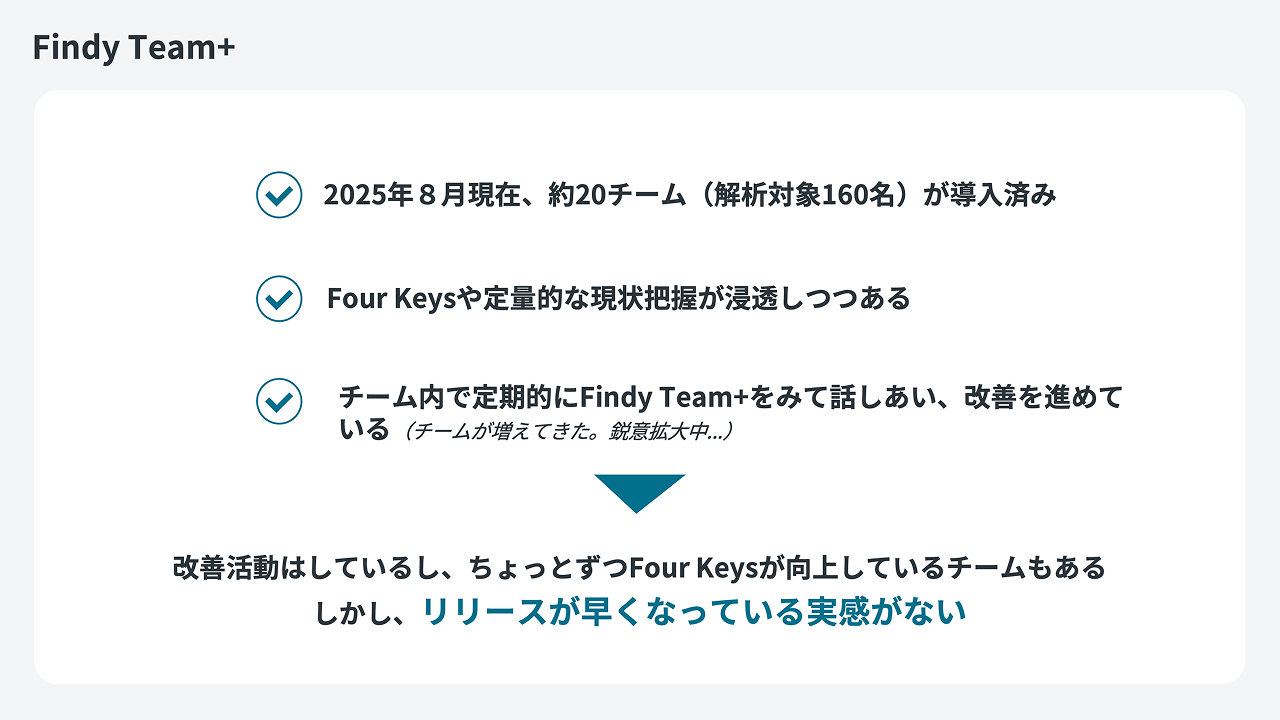

Findy Team+は、KTCでは約20チーム/解析対象160人に導入されています(2025年8月現在)。Four Keysでの分析や定量的な現状把握が浸透しつつある状況で、チーム内で定期的な改善への話し合いを進められるチームが増えてきたところです。

改善活動が進み、Four Keysの向上も見られる中、リリースが早くなっている「実感がない」ことが次の課題となりました。

現状把握を行うために、情報×思考×行動のサイクルを粘り強く続けることが重要です。

- (情報)Findy Team+を導入し、チームの現状を定量的に把握する

- (思考)収集した情報をもとにチームで話し合い、アイデアを出し合う

- (行動)アイデアをもとに行動を起こし、フィードバックを得る

と並べてみると、一見できているように見受けられます。

それでも「実感」につながらないのはなぜか?

情報×思考×行動サイクルを重ねることで、解像度は上がります。より解像度を上げるためには、

- 深さ:原因・要因・方法等を具体的に掘り下げる

- 広さ:考慮する原因・要因、アプローチの多様性

- 構造:「深さ」「広さ」で見えた要素を分類し、要素間の関係性等を把握する

- 時間:経時変化や因果関係、プロセスや流れを捉える

という4つの観点を組み込むことが重要です。(この考え方は、馬田隆明氏著『解像度を上げる』で紹介されています。)

開発生産性の視点で分析し、「情報」の不足に起因し課題の解像度が低くなっている、という仮説を立てました。

- Four Keys以外に指標がないこと

- Findy Team+に新しい機能(プロジェクト投資分析/プロジェクトアウトカム分析/プロジェクトプロセス分析)が提供されても、概ね計測ができない状況にある

この2点を踏まえ、「情報の不足」が「思考」と「行動」の幅を狭めてしまっていると考えました。定量が不足しているならば、定性情報を増やす・獲得する行動を起こそうと、ケイパビリティ調査とValue Stream Mapping(以下VSM)に取り組みました。

ケイパビリティ調査

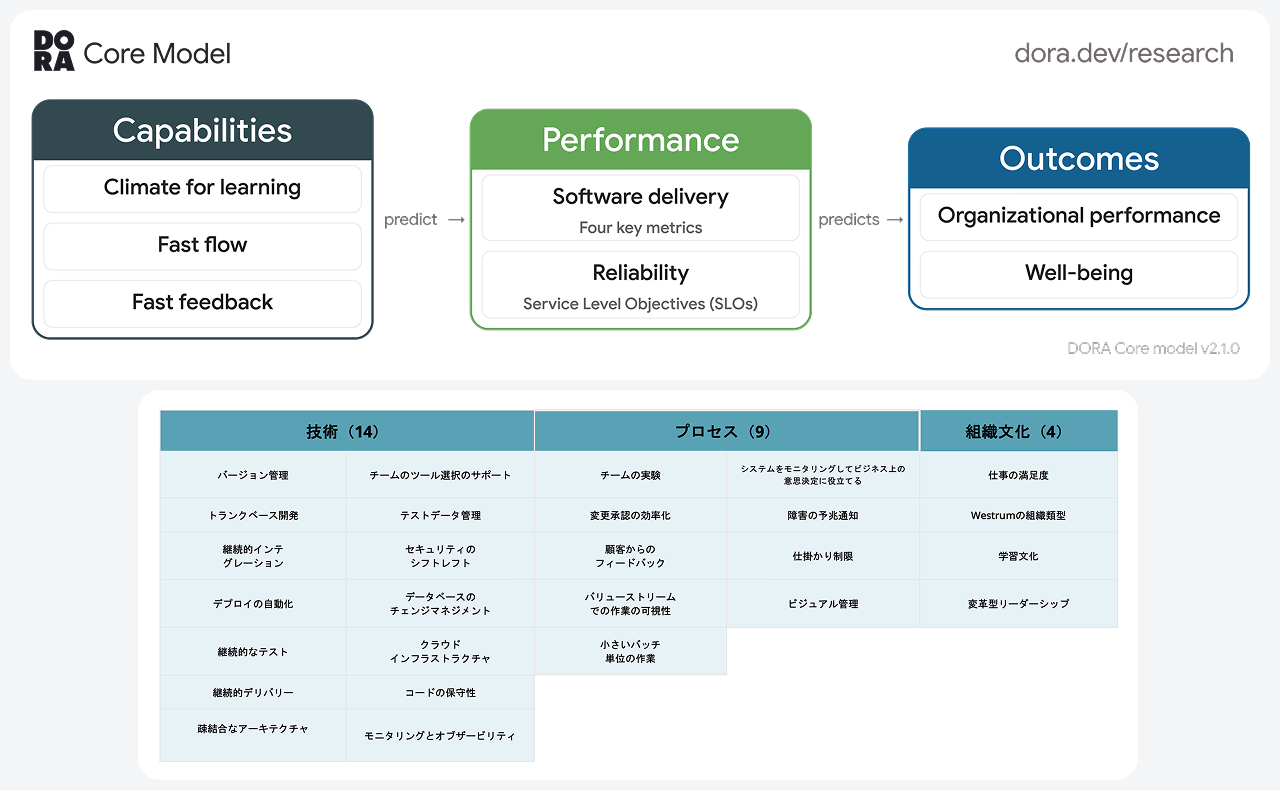

ケイパビリティがパフォーマンスに影響を与える、という調査結果がGoogle CloudのDevOps Research and Assessment(DORA)チームから提供されています。また、技術・プロセス・組織文化の計27項目のケイパビリティも公開されており、項目に沿って計測・評価することが可能です。

- インタビューシートの作成

- インタビューの実施

- Engineering Officeによる分析とレポート

という流れで実行しました。

このプロセスの中では、インタビュー形式の対話が特に重要となります。

アンケート形式で渡して回答を収集することもできますが、あえてインタビューにすることで「なぜその回答になったのか」「今の仕事の進め方」など、チームの現状について深掘りが可能です。

開発チーム自身も、インタビューを通じ観点を得て言語化することで、自分たちの現状を再認識することになります。

インタビュー実施後は、Engineering Officeで結果に対して分析を行います。そうすることでインタビュー結果やFour Keysが構造化され、より解像度を高められます。

ケイパビリティ調査と分析は、チームごとに行い、それぞれの現状の報告と改善提案を合わせてレポートしています。

ケイパビリティ調査後の行動

調査後は、技術カテゴリーやチーム単体でできるケイパビリティ強化・獲得の行動が、それぞれ着実に増えているように感じています。

一方で、チームを超えて取り組む必要があるところに関しては鈍化する傾向にあります。

[バリューストリームでの作業の可視化]項で、「他のロール・チームの仕事の進め方についてはよくわからない」という意見が上がり、結果的に思考や行動も自分のチームの中に留まる、という傾向が見えました。

そこで、プロダクト全体でのVSMにチャレンジすることにしました。

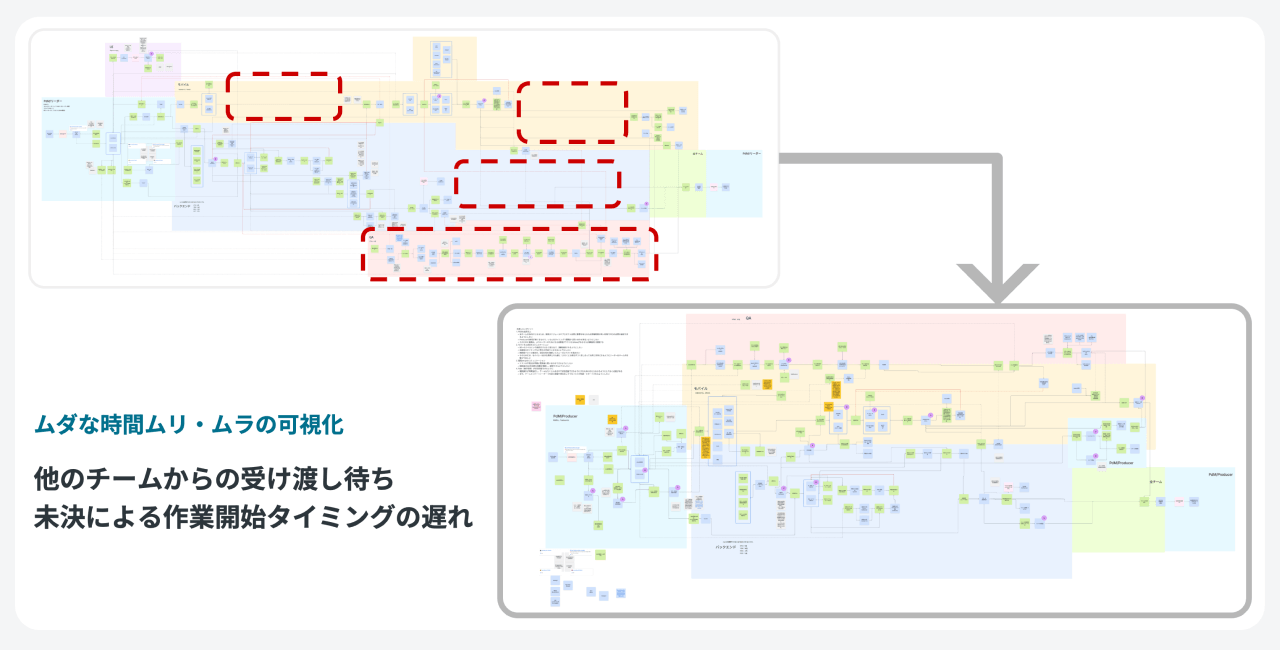

Value Stream Mapping(VSM)

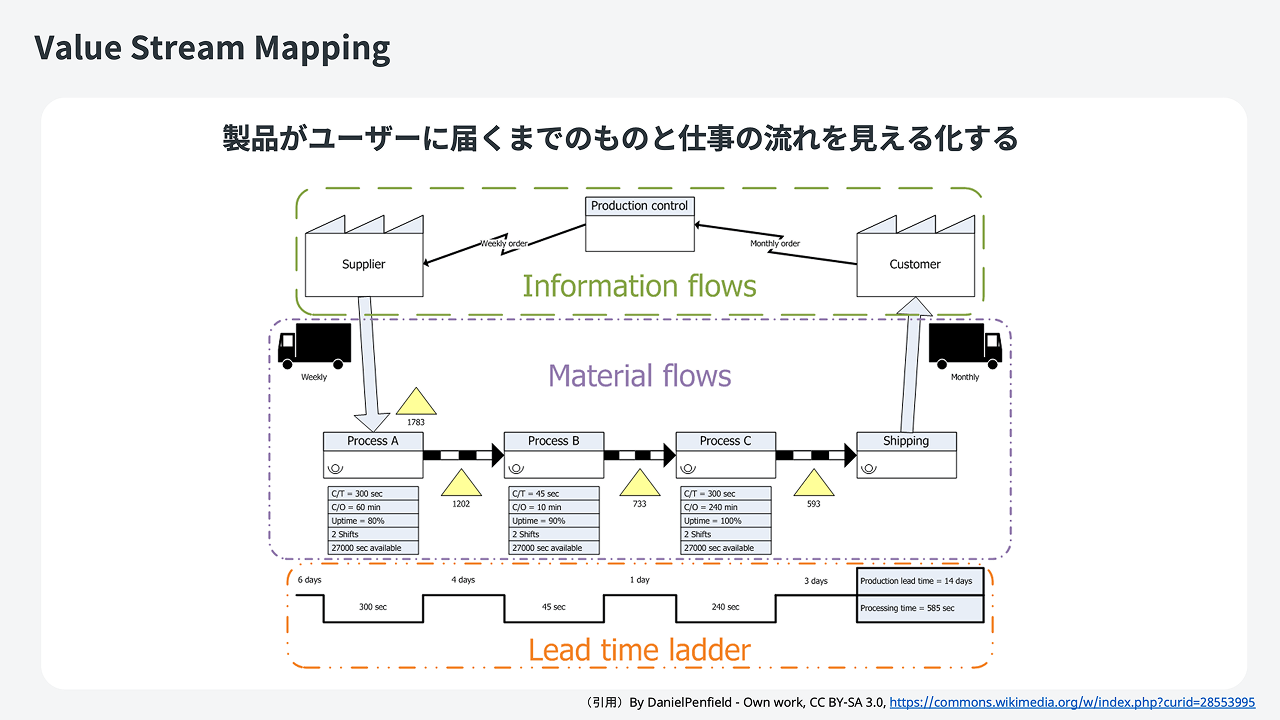

Value Stream Mapping[1]とは、製品がユーザーに届くまでの「ものと仕事の流れ」を見える化する手法です。

各チームから数人ずつ参加して、現在のチームの「ものと仕事の流れ」を可視化します。

その後、開発チーム全体を集めてVSMの共有をして認識合わせをし、課題感や理想像についてのディスカッションを行います。その結果をインプットに、チーム体制の改善計画を立てていきます。

この取り組みで大事なのは全体での認識合わせと課題のディスカッションです。

全員が全体像を理解し、思考する。それが一人ひとりの行動変容につながります。

解像度の視点では、広さ・時間・深さ・構造ともに高まります。

VSM実行後の変化

VSMを受け、プロダクト全体でのチーム活動の改善計画・改革を絶賛実行しています。

曖昧だった役割、会議体、コミュニケーションを可視化し、新しい仕事の進め方に合わせて見直しました。また、拠点が分かれていたメンバーが1拠点に集結し、物理的なコミュニケーション強化も行いました。

さらにJIRA(Atlassian社開発のプロジェクト管理ツール)も、新しい仕事の進め方に合わせて改修を行っています。今後、Findy Team+で工程ごとのリードタイムが計測できるようになる見込みです。

試みのまとめと今後の課題

情報×思考×行動のサイクルを実行しても「実感」につながらないという現状解決に、

- (情報)取得量を上げるため、Findy Team+の他にケイパビリティ調査、VSMを追加

- (思考)Engineering Officeが収集した情報の分析サポートを行い、プロダクト全体で話し合いを実行

- さまざまなロールの観点が合わさり思考を深めることにつながった

- (行動)チームを超え、プロダクト全体でリリースファーストを目指し行動を増やす

という取り組みを行っています。

それでもまだ課題は残っています。

VSMで得た「新しい仕事の進め方」が本格的に始まるのはこれからです。フィードバックも得ながら、チームに定着するまでは継続的な議論と改善が必要となります。

また、ケイパビリティ調査やVSMは一定の効果が見えているものの、社内の他のチームへの展開はできていません。深く、広く、時間軸を考慮した情報を得る活動や、上手に思考する方法は、質の高い結果を得られます。分析・改善することで、他のチームの「リリースファースト」推進にも効果が見込めるので、順次展開を進める予定です。

発表スライドの全編は、Speaker Deckからご覧いただけます。

(引用)By DanielPenfield - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28553995 ↩︎

関連記事 | Related Posts

We are hiring!

プロジェクトマネージャー(PjM)/KINTO開発推進G/東京

KINTO開発推進グループについて◉KINTO開発部 :67名 KINTO開発推進G:8名 KINTOプロダクトマネジメントG:5名 KINTOバックエンド開発G:17名 KINTOフロントエンド開発G:21名 業務管理システム開発G :9名 KINTO中古車開発G:10名 ...

ビジネスアナリスト(マーケティング/事業分析)/分析プロデュースG/東京・大阪・福岡

デジタル戦略部 分析プロデュースグループについて本グループは、『KINTO』において経営注力のもと立ち上げられた分析組織です。決まった正解が少ない環境の中で、「なぜ」を起点に事業と向き合い、分析を軸に意思決定を前に進める役割を担っています。

![[Mirror]不確実な事業環境を突破した、成長企業6社独自のエンジニアリング](/assets/banners/thumb1.png)