社外向けの情シスイベントを現地・オンラインのハイブリッド開催でやってみた

はじめに

第2回「KINTOテクノロジーズ MeetUp!」の事務局レポートです!

イベントページはこちら

【第2回】KINTOテクノロジーズ MeetUp! - connpass

前回の記事はこちら

はじめての「KINTOテクノロジーズ MeetUp!」が開催されるまで | KINTO Tech Blog | キントテックブログ (kinto-technologies.com)

KINTOテクノロジーズ MeetUp!(運営スタッフver) | KINTO Tech Blog | キントテックブログ (kinto-technologies.com)

第1回はオフライン限定のイベントでしたが、今回はオンラインからもご参加いただけるよう準備してみました。第1回で得たナレッジを活かしつつ、ハイブリッド開催という新しい形式にチャレンジした今回の事務局の様子をご紹介します!

〜イベント前タスク〜

軽食手配

**食べ物で物足りない。**がないように手配をすすめました。

前回はイベント後半では用意していたピザが足らず、参加していただいた方々から「ちょっと物足りないな・・・」というご意見を頂いておりました。

今回も当初はピザ前提で、物足りないがないように予算も増やしていたのですが、途中でまい泉さんのミニバーガーを知り(教えてもらい)、そちらを提供することにしました。

ミニバーガーが素晴らしい点は下記になります。

-

個包装されており手に取りやすい

-

そのため、紙皿等を用意する必要がない

-

多少余っても持ち帰りできるため廃棄の手間がない

-

常温前提の商品なので、配達時間の自由度が上がる

熱いピザを喰らうことに対しての想いはあったものの、上記メリットを勘案し、今回はミニバーガーにしました。

合わせて、気軽に口にできるように個包装のお菓子も用意しました。

結果は、参加いただいた方に数多く取っていただき、また食べ物についても多少余る程度で完結できたので、成功だったと考えております!

ノベルティ手配

**「いかにもって帰りたい、使いたいと思うノベルティを提供するか」**ここを目指して調達から取り掛かりました。

いいイベント+いいノベルティはノベルティを見ただけで当時の楽しい思い出がよみがえると思っています。

ノベルティ選定では実用性に加えて、思わず欲しいと思うか?の視点で選び、当日の配布ではどう配布すればもって帰るだろうかの視点で検討しました。

当日全ノベルティの帰宅は叶いませんでしたが、お持ち帰り頂いた皆さまにはふとした瞬間にノベルティを見て思い出して頂ければ幸いです。

タイムテーブル設計

イベントの進行や流れを決めてしまう重要なファクターであるタイムテーブル設計を任され責任重大でプレッシャーに押しつぶされながら設計を進めておりました。。

そんな中で設計をするにあたって一番意識したことは、「参加していただいた方を退屈させずにイベントを楽しんでいただけるか」という点です。

前回MeetUpでのタイムテーブルでは、休憩時間が無かったり、参加者の方との全体写真を撮る時間などを考慮に入れておらず、反省点として挙げられていました。

今回は上記の反省点を踏まえ休憩時間や写真撮影の時間を確保しました。また、前回にはなかったLightning Talkをセッションに含めることによって勢いを出し退屈しないような進行としました。

実際に概ねタイムテーブル通りに進行し滞りなく完了し,会も盛り上がって完了し胸をなでおろしております。

ただ、直前にタイムテーブルの設計を変更しており、事前の考慮が足りなかったと反省しております。

資料準備

資料準備は、実際に登壇者の発表者資料のみならず会場にお越しいただいたお客様へのイベントの案内資料や座談会の座席表,イベント前スタート前の資料などMeetupを円滑に進められるような資料を事前に準備しました。前回のイベントの際には、トイレの場所の案内を口頭でしていたり、WifiのQRコードとかあったら良いよねという反省点を踏まえ今回はそれらをカバーできる資料を作成しました。

集客・広報

企業が行うイベントの集客、皆さん苦労されているかと思います。かくいう私達も悩んだ中で、これはやってよかったなという以下2つをお伝えしたいと思います。

-

広報文章に登壇内で登場する製品名を含めた

-

情シスSlackに投稿した

広報文章に登壇内で登場する製品名を含めた

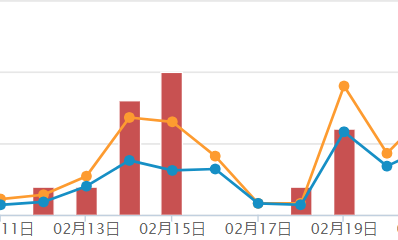

Xでのイベント開催告知文章に、最初はconnpass公開・イベント開催前の2回を予定していました。しかし、当初思ったよりも次の大切な2要素が伸びないという課題が出てしまいました。

-

connpassイベントページの閲覧数

-

イベント参加人数

この対策として、イベントについて知ってもらう機会を増やすという目的で「Xポストを追加する」ことを考えました。しかし、ただイベントを行うことをポストしても目に留まらずイベントの認知度が低いままかもしれません。そこで、次のように思考をドリルダウンしてポスト文章を作成することにしました。

自分が読み手の時、どのようなツイートであれば目に留まる?

↓

自分が気になる製品名があると見るかも?

↓

つらかったことを入れると、より想像しやすいかも…

等々、単純なドリルダウンではありますが以上のことから「登壇内容で登場する製品名を含め、さらにそれで何をしたのか」まで含めて文章を作成してみました。

ということで、実際に投稿した文章は以下のようなものです。

これらの投稿をした結果、connpassへのアクセス数は増え、さらに参加者も増えるという悩んでいた課題解決をすることができました!いや~本当に良かった!!

情シスSlackに投稿する

イベント当日、現地参加された方何名かに「このイベントをなにで知りましたか?」を質問したところその全員が「情シスSlack」と回答いただきました。圧倒的影響力、すごい…!!

というわけで、私も普段からお世話になっている情シスSlackですが情シスやコーポレートITに関わるイベントを開催する場合は #share-event で告知をされるとよいと思います。

今回のイベント自体も他社のコーポレートITとつながる目的もあり、情シスSlackも含めて情シス仲間の輪、本当にあったかいなと思います。今回参加いただいた方、connpassやXで当社を知っていただいた方、これからもどうぞよろしくお願いします!

タダ飯客対策

実は以前、KTCが主催した別のイベントに「おそらくご飯目的だろうな」という方が参加されたことがありました。ひたすらお酒を飲み続ける、話しかけようとすると嫌な表情を見せる、など下手をすると暴れかねない雰囲気でした。この経験を通じて、対応するための体制やスタンスをしっかりと整備しようと思いました。

他の皆さんはどうやっているんだろう?というのを調べた結果、対応方針として以下がヒットしまして、参考にさせていただきました!

不審なのが入ってきて騒ぎになった時点で事案確定なので、そうなる前に不審者を弾く

不審なのが入ってきた(入ってこようとした)場合でも、正当な参加者への影響を最小限にできるよう、速やかに対処に移れるよう準備する

不審者の参加を予防しつつ、排除の手段と根拠を用意しておく、という考え方に基づいて準備しました。

会場となるKINTOテクノロジーズ室町オフィス(コレド室町2)のビル側に相談したところ、「一報もらえれば最悪取り押さえるところまでこちらで対応する」という心強い言葉を頂けたので、その連絡先はイベントスタッフで共有し、何かあれば通報できる状態を作りました。connpassのイベント情報ページには、迷惑行為を禁止することと、該当した場合に退出いただく場合があることを明記しました。

幸いにも今回は懸念していたような事態は起きませんでしたが、何かあった時の動き方を事前に決めておけると、余計な心配なくイベント進行に専念できて良いと思います。

〜イベント中タスク〜

会場設営

前回も実施しており、基本は前回同様で進めました。

ですが、今回は「配信」もあったため、その機材の場所も確保しておりました。

場所については、所有するケーブル類の長さの制限があるので、その制限内で、いかに参加いただいた方がゆっくり見るスペースを確保するか。を考えた上で対応しました。

基本レイアウトは事前に用意していたのですが、当日は参加人数に応じた変更が入り、多少ドタバタしましたが、結果としては参加いただいた方がゆっくり過ごせるスペースが確保できたと考えております。

ですが、座談会のレイアウト図面修正が間に合わず、そのときになって多少混乱が生じてしまいました。。。無念。。

機材設営・接続・コントロール

手持ちの機材には限りがあるので、それらを使ってどのように配信していくかを考えました。オフライン・オンラインのハイブリッド開催になるため、色々な面でケアが必要でした。

結果的に特にトラブルもなく、オンラインの皆さんにも勉強会をお届けすることができ、とても良いイベントとなりました!

カメラ

ワイプの小さな画面への投影となるので、登壇者のお顔がきちんと見えるように画角を調整しました。配信コントロールに使用する「スイッチャー」に接続する必要があり、配信オペレーション卓(通称「オペ卓」)の近くに設置しつつも、登壇者の正面になるように配置を調整しました。基本的には固定!登壇者の入れ替わり時に身長の差による位置ズレを直せば完璧です。

音響

事前にマイクチェック、会場への音量チェック、オンラインへの音量チェックを行いました。ハイブリッド開催になるためここのチェックは超重要!オンライン・オフラインそれぞれに音割れや、逆に小さすぎて聞こえないなんてことがないように入念にチェックしました。また、発表中は常にオンラインでの音声をチェックし、万が一音飛びや突然の音割れ等があった際にすぐ対応できるように気をつけました。

配信

今回は配信実績のある比較的シンプルな構成で配信することに決まりました。できるだけ複雑なことをせずに、配信中に万が一のトラブルが少なくなるようにしました。

配信映像と同じ映像をプロジェクターに投影し、登壇者からも、発表資料やワイプがどのように配信されているか確認することができるようにしました。また、登壇者の資料とワイプが被らないように、発表中はワイプが四隅を縦横無尽に駆け回りました(なお人力)。

登壇していただいた皆さん各自の使い慣れたPCで発表することができ、映像も乱れることなく運営できたので、こちらも文句なし!問題なく進めることができました。

マイク、資料投影、ワイプ、確認OK!

受付・アテンド・退場時対応

事前準備

前回開催の際も同じメンバーでしたので、大体のナレッジはある状態でしたがコンフルでタスクを洗い出し、各々の担当を振り分けて準備をしました。

イベント当日の役割もこの時点で決めてしまうことで当日にバタバタすることを防ぎました。

いよいよ本番当日

募集を締め切った後すぐに入館証の準備を開始。ビルの入館証のみだと見た目が寂しいのでオリジナルの表紙を用意してもらい、アレンジ! 他のイベントでも取り入れてますが、このひと手間がとっても大事だな。と思ってます^^

受付スタート

帰宅時間帯ということもあるのでイベント参加者ではない方の出入りも多く、参加者が受付を認識してもらえるようにそれらしき方がいれば大きな声で呼びかけをしました。(たまに全然関係ない方にも声をかけてました、、笑) 今回は受付から16階の会場までのアテンド要員は配置してなかったので、受付から参加者が会場に向かう際は「〇人行きま~す!」のような形で会場の運営チームへSlackで連携を都度しておりました。思い付きでやってたのですが結果的に会場で参加者を待ってくれているメンバーには好評だったので、やって良かった!と思いました!

退場対応

正直に話しますと、、あまり細かくチームでは話しておらず、場面で対応できる人で対応しておりました。お帰りになられる方とエレベーターでイベントの感想を聞く時間が個人的にめっちゃくちゃ楽しかったです!!「楽しかったです~」、「また開催してください~」やら「KINTOテクノロジーズさん、めちゃ楽しそうですね!」等、少し興奮ぎみでお答えいただくことが多く、そんなお声を生で聞けるのはとても得した気分でした♬

司会進行

ノリと切り替えでなんとかしました!8割くらいは本当にこれで何とかしました。

残りの2割、気を付けた点を共有します。

発表者の発表前にコメントを入れる

現地開催だけだと、発表開始前の人の入れ替え等も目に見えることなのでそこまで気にならないかと思いますが今回はハイブリッド開催。オンラインの方には、カメラで撮影されていること以外は見えないため、変な間が生まれてしまいます。そこで、昭和歌謡が始まる前の前口上のように発表内容についての簡単な紹介や前の発表者の発表内容のまとめ等を入れることでスムーズな入れ替えを目指しました。

現地とオフライン区分けして話すのは最初と締めの挨拶だけ

これは時間上の問題が一番大きいですが現地、オンラインに向けたコメントは行わないようにしました。オンラインで見ているとき、現地でしかわからないネタばかり話されてもなんだか置いてけぼりになってイベントに参加している没入感がなくなってしまいますよね。それを意識しました。

オンライン終了後はマイクを使ってあまり話さなかった

ここは↑とは逆で、現地感を出したい!という目的で行いました。バンドやアイドルのライブ現場の最後、挨拶だけ地声なことあると思います。そしてそれをされたとき、ライブだ~!!!と思うことがあると思います。あれです。

人前で話すのはなかなかハードルが高いかな、と思っていましたが何とか役目を果たすことができて安心しています。これを読んでいる皆さんもぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

軽食準備・提供

前回ははじめての社外向けイベントでしたが、この数か月でイベントがたくさん開催されたので、手配も慣れたものです!

今回はまい泉のカツサンドを用意しました🐷

どれもおいしそう・・のきんちゃん

どれにしようかな・・のたけちゃん

ピザとくらべて手軽に食べられるのがいいですね

また、受付済んだら持ってってね~

食べながらmeet up!参加していいよ~

のスタイルでしたが、おなかがすいている時間(恐らく)なので嬉しいポイントになったのでは!

個数多めに頼みましたがヒレカツサンドがいちばんになくなりました( ..)φメモ

次回の個数調整がんばる。

お酒はビールが人気で3種類用意していますが、他社のイベントに参加したら10種類くらいあって感動・・!

次回は種類増やしてみよう。

カイゼンカイゼン。

〜イベント後タスク〜

ふりかえり

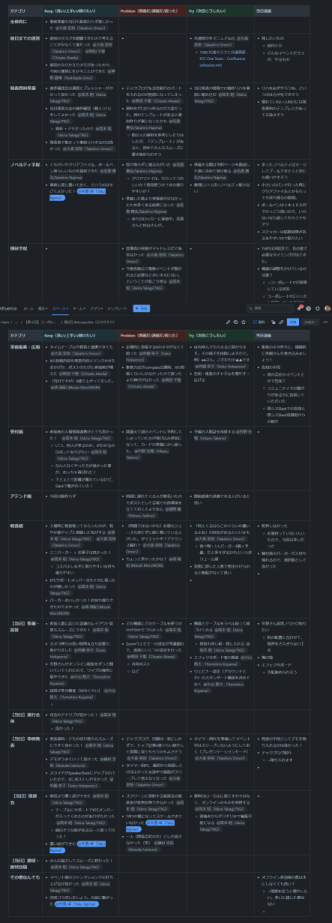

チーム活動が終わった時にやることと言えば、「ふりかえり(Retrospective)」ですよね!

ふりかえりとは

「ふりかえり」は、活動の節目や終了後に実施する、

-

「うまくいったこと」や、「うまくいかなかったこと」、「起きたこと」をふりかえる

-

そこから「次に向けた具体的なアクションプラン」について皆で考える

ための場となっています。

KINTOテクノロジーズでは、ふりかえりが日常的なイベントとして根付いており、部署を問わず「ふりかえり」や「レトロ」の呼称で普段の会話に良く登場しています。

今回のふりかえり

今回われわれが実施したふりかえりは、「MeetUpを終えた時点での、運営スタッフによるふりかえり」です。

「ふりかえり」に具体的な決まりやルールはありませんが、われわれは良く「KPT(Keep/Problem/Try)」のフレームワークを利用したふりかえりを実施しています。

今回のふりかえりも、KPTを利用しました。イベント運営においては多少なりとも「うまくいかなかった事」や「もっと良くできた事」が考えられるため、そういった「カイゼンのタネ」を拾えるように、KPTを利用する事となりました。

「ふりかえり」の準備

参加するメンバーが多く、皆さんの時間も限られている中で「最高のふりかえり体験」を得るためには、事前準備(ダンドリ)が重要になります。今回は、以下の流れで事前準備をおこないました

-

皆が自由に書き込めるWikiを作成する(われわれはWikiツールとしてConfluenceを常用しています)

-

ページ内に、KPTフレームワークに沿った書き込みできる枠を準備する(今回は「事前準備」「集客・広報」「当日設営」といった形で、事前にカテゴリごとの枠を作り記入しやすくしていました)

-

ふりかえりに参加するメンバーへ、「当日までに気付いたことを書き込んでね」とSlackでアナウンス

-

ファシリテーターは、ふりかえりの直前にページを確認し、皆さんの記入した内容を咀嚼しながら会の進行のダンドリを考えておく(全体の時間枠に対して、何をどの程度ディスカッションするか?等)

当日のふりかえり ~アイスブレイクからのグランドルール~

さて、ふりかえりが始まりました!

時間がたっぷりあれば、アイスブレイクを兼ねて参加者の皆さんに「今回のイベントで最高だった瞬間」を発言してもらって場を盛り上げるところだったのですが、今回は時間が限られていた事もあり、運営リーダーのポジティブ総評でキックオフさせてもらいました。

アイスブレイクの次は、今回を最高の場にするために、最初に「意見が出やすくなるおまじない(グランドルール)」の説明をします。以下のルールを皆の前で読み上げました。

-

積極的に会話に参加しましょう!

- どんなにくだらないことでも、気兼ねなく発言してね!

-

一人で話しすぎない!

-

人の発言をさえぎらないこと

-

話してない人にも思いがある事を理解すること

-

-

我々は最善を尽くした事を疑わない!

-

原因の追究はしても、責任の追及はしない!!

-

「問題」VS「私たち」の構図を取ること

-

失敗できたことを良しとして、学びを得られた事を祝いましょう!

-

グランドルールを読み上げたら、いよいよふりかえりの本番です。

当日のふりかえり ~KPTの実施~

事前に参加者の皆さんが色々と記入してくださったので、進行のイメージが付きやすい状態で始める事ができました。

まずは、上から順に、記載してくださった内容を確認していきます。

ここで重要なのが「記載してくださった方に、内容を読み上げてもらう」です。ファシリテーターが読み上げてしまっても良いのですが、それでは「書いた言葉に込められた想い」まで皆に共有する事はできません。そのため、なるべく「ご自身での読み上げ」を重要視しています。

-

記載内容の読み上げ

-

その内容を反芻する形で整理し、他の方からの感想や付け足し、フィードバックを受け取る

-

受け取った内容を整理し、Wikiに追記して整理

-

アクション提案が出た場合は、皆の合意を得ながらTry項目として整理する

といった流れで、時間の許す限りディスカッションが盛り上がる状態を続けます。

最終的には、以下のような形でアクションアイテム(Try)を含めた形でWikiが充実し、最後に皆でイベントの完了を祝いました!

皆で作り上げたふりかえり

ふりかえりのふりかえり

今回のふりかえりにより、「次に同じようなイベントを実施する際のアクションアイテム」が作り上げられて、未来の自分たちに託すことができました。

同時に、参加された皆さんの「関係の質」や「思考の質」を向上するための場としても活用できたのでは、と考えます。

このような協調型のイベントを繰り返すことで、「行動の質」や「結果の質」に変化が生まれ、ますます組織として強くなっていく「成功の循環」が回っていく事に期待をしています。

おわりに

各担当者が自律して活動してくれた結果、前回に引き続き大きなトラブルなく、我々にとっても楽しいイベントにすることができたと思います!オフライン・オンラインのハイブリッド開催の実績ができたので、今後も機会があれば今回のナレッジを活用して開催していきます。

今回は、第1回のやり方を踏襲し、省力化しつつ同じ結果を得ることをテーマに活動してみましたが、「標準化」と「創意工夫」のバランスについては考えさせられました。工夫の余地なく「やるだけ」の仕事ならどんどんマニュアル化すればいいです(し、今回もそのつもりでした)が、受付にしても軽食手配にしても、KINTOテクノロジーズが開催するイベントの回を重ねるたびに、創意工夫でどんどん魅力的・効率的になっていっているのを目の当たりにしています。下手にまとめようとするよりも、担当者の自主性と工夫に任せて育てていってもらえるような環境が大切なのかも?と考えさせられました。

そして、「できるだけ多くの人に届けたい」という思いでオンライン開催も取り入れましたが、やはり現地の懇親会で他社の情シスの皆さんと課題を共有する機会は非常に魅力的だと感じました。今後もハイブリッドでやるのか、またオフラインのみのイベントにしてみるのか、色々と悩みつつ引き続き開催していきたいと思います!

関連記事 | Related Posts

Eight Preparations We Made in Order to Hold an External Event Aimed at IT Engineers

My First Shot at Event PM! Behind the Scenes of the Product History Conference

KINTO Technologies MeetUp! (Operation staff version)

ITエンジニア向けの社外イベントを開催するために準備した8つのこと

KINTO Global Innovation Days (Event Planning and Preparation)

Reflecting on Developers Summit 2024 KANSAI

We are hiring!

【UI/UXデザイナー】クリエイティブ室/東京・大阪・福岡

クリエイティブGについてKINTOやトヨタが抱えている課題やサービスの状況に応じて、色々なプロジェクトが発生しそれにクリエイティブ力で応えるグループです。所属しているメンバーはそれぞれ異なる技術や経験を持っているので、クリエイティブの側面からサービスの改善案を出し、周りを巻き込みながらプロジェクトを進めています。

【ソフトウェアエンジニア(メンバークラス)】共通サービス開発G/東京・大阪・福岡

共通サービス開発グループについてWebサービスやモバイルアプリの開発において、必要となる共通機能=会員プラットフォームや決済プラットフォームなどの企画・開発を手がけるグループです。KINTOの名前が付くサービスやKINTOに関わりのあるサービスを同一のユーザーアカウントに対して提供し、より良いユーザー体験を実現できるよう、様々な共通機能や顧客基盤を構築していくことを目的としています。