「未来につながる研究」と「今使いたい技術」のマッチングへのチャレンジ

はじめに

KTCデータ分析部 分析G マネージャの西口です。

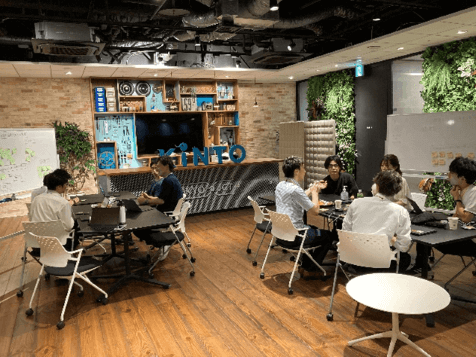

未来に向けた技術開発や研究が、現実社会での課題解決にどのように貢献できるかを考えることは、イノベーションを推進する上で重要なテーマです。しかし、研究者と企業の間には「未来に必要な研究」と「現場で今すぐ使いたい技術」というズレが存在します。このため、両者が連携しづらいという課題が生じています。この記事では、この「マッチングの壁」を乗り越えるための取り組みについて、これまでの活動と今後の展望を紹介します。

(Generated by Microsoft Copilot)

これまでの活動

トヨタ自動車には 未来創生センター(以下、FRC)という「未来につながる研究」を行っている部門があります。FRCとはご縁があって、KINTOテクノロジーズ(以下、KTC)のデータ分析部で抱える研究的な課題の助っ人として参加していただきました。それがこの取り組みの始まりでした。当初は、具体的なデータサイエンス課題があり、特に問題もなく新規性のある研究案件として進めることができました。教科書に出てくるデータサイエンスの課題では、予測値そのものが評価の対象となります。しかし、ビジネスの観点から見ると、予測値の信頼性やばらつきについても重要です。つまり、どれくらいの確度で予測ができるのかを知りたいということです。その後もいくつかの課題が浮上し、さらなる取り組みを続けていくことになりました。当初はそれほど苦労することもなく、それらの課題をビジネスに寄与する研究案件とでき、ご支援をいただいてきました。

マッチングの苦労

しかし、問題が出てきました。それは取り組む案件の制約事項がお互いで異なるということが明らかになってきたのです。具体的には、共に目指すのはユーザーの体験価値の向上ですが、その成果がKTC側は「製品化」であるのに対して、FRC側は「未来につながる研究」(成果物としては特許化や論文化)だということです。それらの違いが、例えばスケジュール感だったり、完成度のレベル感だったりと、協業しづらい制約となってきました。このような制約事項の中でマッチングすると、「あったら嬉しいが無くても困らない技術」を研究の対象とせざるを得ませんでした。結果、構築された技術は現場にとっては優先度が低く活用されないため、「研究部隊」と「ビジネス現場」の連携の難しさを痛感しました。

(Generated by Microsoft Copilot)

アイデアソンの実施

1. アイデアソンへの期待

その解決策の1つとして、「アイデアソン」を実施しました。アイデアソンとは、短期間で課題に対する新しいアイデアを出し合い発展させるためのワークショップ形式のイベントです。このイベントを通して、FRCとKTCの双方が参加し、自由な発想でお互いの技術や研究を生かし合える方法を考える機会になるのではと考えました。また中長期的にも両者が潜在的な協力の可能性を発見し、KTCとしては技術の応用方法について新しい視点を持つこと、FRCでも次の研究の“種”に繋がっていくことを期待しました。

| 取り組みの目的 | アイデアソンでの期待 | |

|---|---|---|

| 研究サイド | 未来に必要な研究 | 種の発見 |

| ビジネスサイド | 今すぐ使いたい技術 | 新たな視点 |

2.実施の流れ

具体的な動きとしては、FRCに紹介できそうな技術リストを作ってもらい、それをKTCでアンケートを取り、その結果をもとに2つの技術紹介をお願いしました。当日は、その2つの技術の紹介と簡単な質疑応答の後、アイデアソンを行いました。

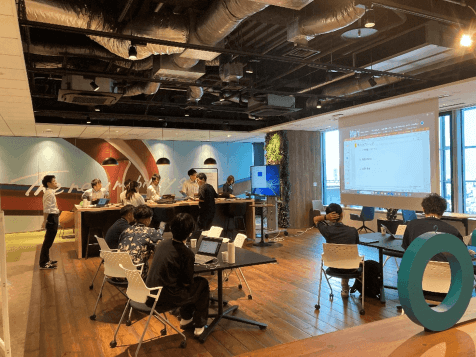

3.実施状況

- 2024年9月に実施

- 16:00~17:30 勉強会:2つの技術紹介

- 技術A:レコメンデーションに関する技術

- 技術B:顧客心理測定に関する技術

- 17:40~19:00 アイデアソン(各テーブル25分)

- 16:00~17:30 勉強会:2つの技術紹介

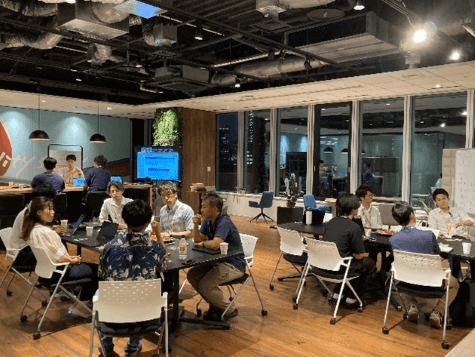

FRCから7名(オンライン1名)、KTCから11名(オンライン3名)が集まりました。アイデアソンではKTCのメンバーを3つに分け、技術Aのテーブルと技術Bのテーブル、そしてフリーディスカッションのテーブルを順に回ってもらう形を取りました。それぞれのテーブルはFRC2~3名、KTC3~4名という構成で行われました。一部のメンバーを除き、今回がほぼ初対面だったので、最初は自己紹介と業務内容の紹介がなされたあと、それをもとにそれぞれのテーブルのテーマでディスカッションが始まりました。25分はあっという間で、ちょうど盛り上がってきたところでタイムアップというような場面も多く見受けられました。そんななか、実際にマッチングできそうな案件が出てきて、FRC研究者とKTCエンジニアですぐに詳細の擦り合わせを始めています。具体的なことは言えませんが、KTCが追求する「顧客理解」と研究部門の技術がうまく噛み合うと、話が進展しそうな手応えを感じました。

4.実施後の参加メンバーからの感想と今回の反省点

実施後にKTC参加メンバーにアンケートを行いました。満足度は、5点中 4.11で、「内容に興味があれば」の条件ありの場合も含めると全員が次回も「参加したい」という意向でしたので、有意義な時間になったものと考えられます。

ただ、以下のような改善点も出てきました。

- 勉強会の説明の時間が長い

- オンラインでの説明は音声が聞き取りにくかった

- 勉強会の技術説明はKTCの実際のデータを適用した例を含めて欲しい。具体例をもっと増やして欲しい

- アイデアソンの時間をもっと増やして欲しい

- アイデアソンの各セッションの冒頭での自己紹介や業務説明が冗長で議論の時間を多くとれなかった

これらの点を踏まえ、次回開催時はより円滑な進め方で実施したいと思います。

今後の展望

トヨタグループにはFRCだけでなく、他にも多くの研究部隊が存在します。機会があれば別の研究部隊とも意見交換を行い、マッチングのための場を作っていきたいと考えています。具体的には、ビジネス現場が求める技術や解決策をより明確に提示し、研究者が自身の研究をビジネス現場で活用できる場を設けることです。その逆も同様に、研究者の関心(テーマや課題)を企業に伝えることで、双方の理解が深まっていくと考えます。

このようにすることで、技術が実際の現場で活かされる事例が増えていき、双方にとってWin-Winの関係を築くことができると考えています。そのためには、アイデアソンやマッチングイベントの実績を重ね、よりスムーズな技術と研究の連携を実現する必要があります。これにより、未来に向けた研究の現実世界での実装サイクルが高速化し、より良い社会づくりに貢献できると信じています。

まとめ

未来につながる研究と今使いたい技術を結びつけるには、両者のニーズや期待を理解し合う場が重要です。上記のような勉強会やアイデアソン、ワークショップを通じて、研究者とビジネス側の相互理解が深まり、より実用的な連携が生まれると考えています。

その連携により、KTCが掲げる「内製開発組織と顧客視点」にさまざまな新しい技術が加わることで、顧客にいち早く新たな「感動」を届けられると思っています。

今後もKTCは、FRCと新たな技術の開発とその利活用の道を探っていきたいと思います。それは、私たちがモビリティプラットフォーマーのトップランナーとして一人ひとりの「移動」に「感動」をもたらすためにも大切なことだと考えているからです。

(Generated by Microsoft Copilot)

<当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。>

関連記事 | Related Posts

「未来につながる研究」と「今使いたい技術」のマッチングへのチャレンジ

KINTO Global Innovation Days (Event Planning and Preparation)

TMNA Swarm Hackathon Participation Report

KINTO Global Innovation Days (Event Report)

Eight Preparations We Made in Order to Hold an External Event Aimed at IT Engineers

![Cover Image for Overcoming Challenges in the In-House Rollout of the 10X Innovation Culture Program [Part 1]](/assets/common/thumbnail_default_×2.png)

Overcoming Challenges in the In-House Rollout of the 10X Innovation Culture Program [Part 1]

We are hiring!

【PjM】KINTO開発推進G/東京

KINTO開発部 KINTO開発推進グループについて◉KINTO開発部 :67名 KINTO開発推進G:8名 KINTOプロダクトマネジメントG:5名 KINTOバックエンド開発G:17名 KINTOフロントエンド開発G:21名 業務管理システム開発G :9名 KINTO中古...

【データサイエンティスト】データサイエンスG/東京・名古屋・福岡

デジタル戦略部についてデジタル戦略部は、現在45名の組織です。

![[Mirror]不確実な事業環境を突破した、成長企業6社独自のエンジニアリング](/assets/banners/thumb1.png)