ITエンジニア向けの社外イベントを開催するために準備した8つのこと

はじめに

こんにちは!KINTOテクノロジーズの勉強会事務局スタッフです。

先日、「KINTOテクノロジーズ MeetUp!~情シスによる情シスのための事例シェア4選~」というタイトルで「コーポレートIT領域に特化した、事例発表+座談会形式の勉強会」を開催しました。

開催に先立ち、「勉強会の企画~事務局立ち上げ」までのストーリーを「はじめての「KINTOテクノロジーズ MeetUp!」が開催されるまで」という記事でご紹介しました。

今回は、その続編となる「開催に至るまでの、事務局活動のあれこれ」をご紹介していきます。

前回に引き続き、「自社でゼロから勉強会を立ち上げ、推進していきたい!」と考えている方のご参考になれば幸いです。

前回の記事では、主に

- 勉強会の企画立案

- 事務局メンバー・登壇者の募集

- 未検討事項のディスカッションを実施

- 役割分担と、アジャイルな進行管理を開始した

といった内容までを記載していました。

ここからは、「具体的にどのような役割分担があったのか?」「それぞれどのような活動をおこなったのか?」といった内容を掘り下げていきたいと思います。

経営層への事前報告

今回の勉強会は「個人や有志」ではなく「会社の活動」として実施するものとなります。

適切な会社の支持を得るためにも「経営層への報告と、活動に対しての理解やアドバイスをもらう」ことが非常に重要です。

そのため、今回は以下の流れで経営陣への事前報告を実施する事としました。

- 副社長(兼CIO&CISO)への報告:まずは「開催する事」自体のお伺い+支援願い

- 社長への報告:目的やKPI、利用設備や予算についてのお伺い

もちろん、報告となると「報告のための場のセッティングや事前準備」が必要になります。しかしながら、以下のような形とすることで、比較的にコストをかけずに実施する事ができました。

-

副社長への報告

- 実施タイミング:定期実施される自部署の定例報告会の場を利用して報告

- 報告資料:元々の企画書をほぼそのまま利用。予算についての詳細は、後日補足

-

社長への報告

- 実施タイミング:採用チームの定例報告回の場を利用して報告

- 報告資料:企画書を3枚のスライドに集約し、「概要」「目的」「予算」の3点でシンプルに報告

結果として、いずれの場においても「まずはやってみよう」というポジティブな反応をいただく事ができました。

会場手配

KINTOの室町オフィスでは「KINTO TOKYO Junction(通称:Junction)」という、会社紹介や社外への発信の際に毎回使われる「映え」スポットがあります。

はじめての勉強会を実施するにあたっては、この「映え」スポットを利用しない手はありません。

会場手配

Junctionは「KINTO」の名を冠しているのですが、所有は親会社の「トヨタファイナンシャルサービス」なのです。

正式な利用の際には、親会社の許可が必要となります。とはいえ、申請はメール一本ででき、基本的にOKもらえるものとなっております。

今回の利用にあたっても、特に問題なくOKがでました。

ビル手配

会場はセキュリティゲートのあるビルなので、外部のお客様を迎えるにあたってセキュリティゲートの外側に受付を設ける必要がありました。

これにはビル側に事前に申し入れ、机を置かせてもらうようお願いしました。

こちらも、問題なくOKをいただけました。

また、ビルに許可をいただいた際に、エントランスに行くまでの自動ドアも、定時外(18時以降)になると施錠(内側からは解錠可能。外から入るにはIDカードが必要)されてしまう。ということが発覚。

その対策をビル側に相談したところ、小さい看板の設置OKをいただけました。相談はするものですね。

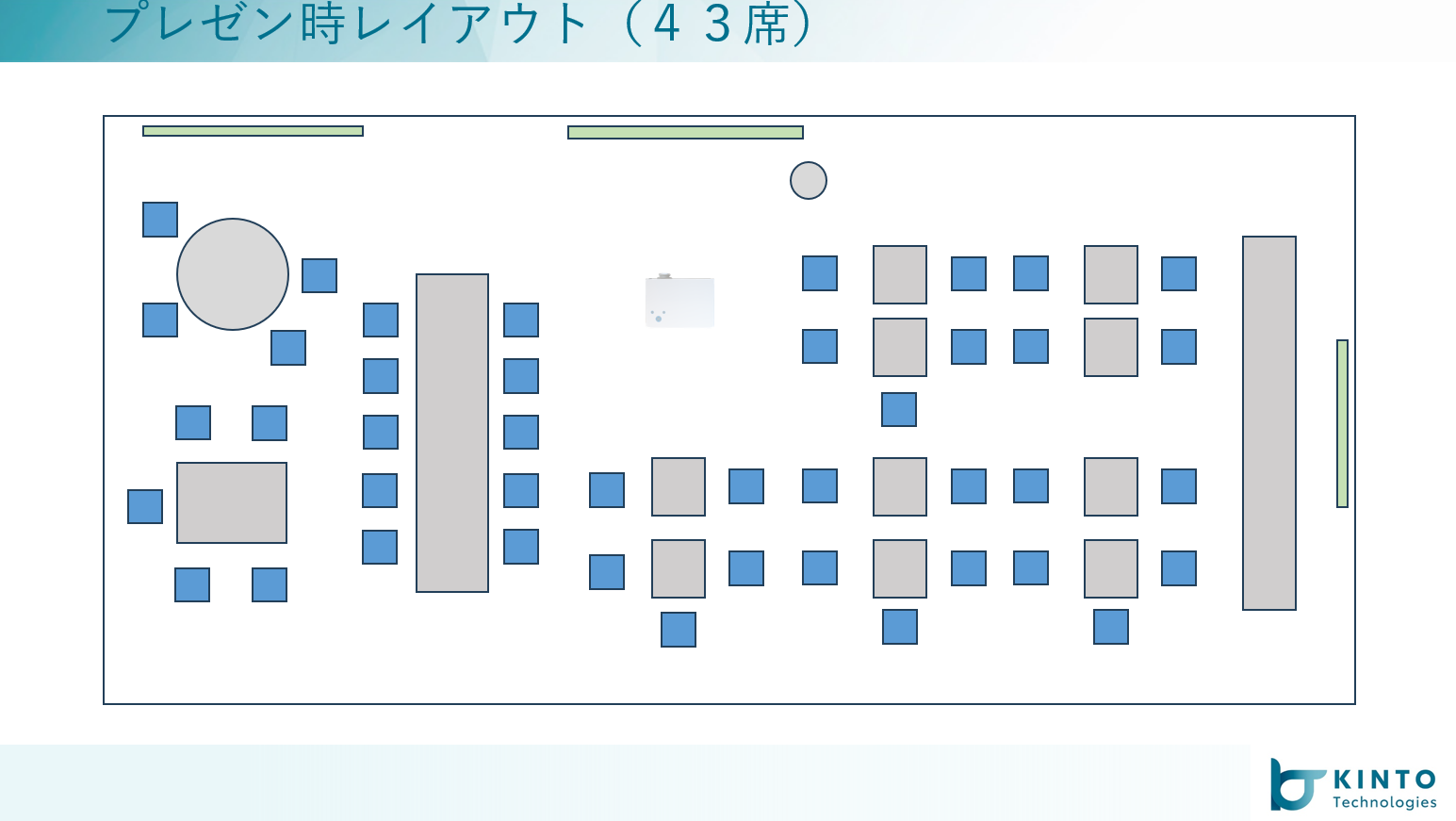

会場レイアウト

設備利用はOKとなりました、あとは会場をどうレイアウトするか!

当初大型モニタを数台用いて発表することを考えていたのですが、プロジェクターのスクリーンが発見され、プロジェクターをしたい!となりました。

ですが肝心のプロジェクターがなかったのですが、今後の利用も視野に入れた上で急遽調達しました。

(このときのみんなの動きもまた、OneTeamで素晴らしかったです)

プロジェクターを主体にして、かつ可能な範囲で可能な限り多くの方に参加いただきたい!としてできたレイアウトはコチラになります。

机や椅子の手配

机や椅子は、Junctionにもともと置かれていたものを利用したのですが、それだけでは足らず。。。

社内で利用できそうな机や椅子をかき集めました。

主には休憩スペースの机と椅子をお借りして、無事必要数の確保ができました。

当日

当日は運営スタッフがみんな能動的に動き、とてもスピーディに設営ができました!

また、片付けも素早く、これもOne Teamをとても感じました。みんなすごい!

最後に

Junctionで外部のお客さんを招待するのは、会社としてもはじめてのことでした。

その中で、より多くの人に、よりよい状態で見ていただきたい。とみんながOne Teamとなって取り組めました。

勉強会は今後も組織として進めていく予定なので、今回の結果をもとに、より滑らかに楽しんでいただけるようにしていく所存です!

軽食手配

勉強会で交流会を行うことになった

勉強会を開催する流れの中で、交流会も行うこととなりました。

やはり交流会といえば軽食。よし準備だ!

軽食だ!

やはり勉強会といえばピザ。今まで参加してきた勉強会で提供される率が一番高かったため、その印象が強く残っております。

初回からインパクトを出すものにしたい!という気持ちはあるのですが、はじめてのことなので無茶はできません。ということで、大人しくピザにしました。カロリーは正義。

そして、ピザといえばコーラ。この2つがあればよいな!と思ってたのですが、他の飲物も用意しろ。とのお達しがあり、その他のアルコール類も用意しました。

どのくらい用意するか? ~ピザ編~

今まで他の勉強会に参加してる中で量まで意識したことはありません。どのくらい用意すればいいのか。。。

用意しようと考えていたLサイズのピザは12切れで一般的に3~4人前とのこと。

今回、「軽食」という扱いなので1枚で5人前。という扱いにすることしました。

参加してきた勉強会でも、だいたい2切れ程度食べてたな。という個人的経験も考慮し。

最終的に、最大参加者が40人に運営分を10名として50人分で10枚のピザを手配しました。

どのくらい用意するか? ~飲物編~

こちらも個人的経験を元に算出しました。1イベントでだいたい2~3缶を飲んでたな・・・。

ということで1人あたり3本調達することとしました。

内訳としては、アルコール類と炭酸飲料を1:1で用意することとしました。

40人参加で120本の手配となります。

ですが、、、炭酸飲料については、ペットボトルの方が利便性が高い。ということで変更となり、また発注に都合のいい数量で注文したため48本(24本が入った箱を2箱)となりました。

トータルで用意したのは、アルコール60本。炭酸飲料48本の計108本用意しました。

いつまでに手配するか?

ピザは前日。飲物は3日前に手配をしました。

すべて無事トラブルなく納品受領できました。

結果はどうなった?

- ピザ:あまりなし

- アルコール:8本あまり →52本消費

- 炭酸飲料:21本あまり →27本消費

当日参加者20名程度で、上記の結果となりました。

この中には当日スタッフの飲食分も含まれております。

ピザに関しては量が足らなかった。と感じております(運営スタッフまでは行き渡らなかったため)。というのも、交流会の形式が「座談会」として、KTCスタッフを囲んでの会となり、話を聞く時間が長くなる会だった=食べる時間が多くなった。と分析しております。

また、飲物についてはアルコールについてはちょうど良かったと思うのですが、炭酸飲料が多すぎた印象です。

「お茶が欲しかった」という声もあり、炭酸飲料の代わりにお茶も用意しておくと良かったと感じました。

最後に

はじめての勉強会での軽食提供。ということで、わからないことも多い中でしたが、なんとか大きな不満が出ない形での提供はできたと考えております。

次回実施時には、よりよい形で提供できるようにしたいと考えております!

ノベルティ製作

O・MO・TE・NA・SHI

我々KINTOテクノロジーズは2021年4月に設立されたまだ新しい会社です。

そして今回のイベント開催形式はオフライン、つまり会場である弊社まで足を運んでいただく必要があります。

前述の軽食やドリンクもありますが、せっかくなので

- 皆様に持って帰っていただけるモノ

- 会社を覚えていただくきっかけになるモノ

を準備したいと思いノベルティを製作することにしました。

どう実現するか

事務局メンバーで話し合った結果満場一致で「ノベルティを作ろう!」となり、ノベルティ製作チームが始動しました。

1.何を作るか

まず動いたのが「どんなノベルティにするか」です。

もちろん予算の制約もあり見込まれる来場者の方を想定しあーでもないこーでもないを話し合いました

あーでもないこーでもないを語り合った資料の一部

そして今回は「ステッカー」を製作することに決定しました!

教訓: 無限に広がる思いを現実的な落とし所に着地させることが大切

2.どう作るか

モノはステッカーに決まりました。ステッカー製作自体は別の社内イベントで作成した実績があり、ノウハウのあるデザイン部門へイベントの主旨、コーポレートエンジニアとは、予想される来場者の属性・興味といった相談をすることで出来上がったのがこちらです!

テッテレー!

この2つのパターンから今回のイベントにおけるノベルティとして価値を発揮する方を議論し、白ベースのコーポレートカラーバージョンを製作することに決定しました!

どうなった

そして粛々と発注を進め、決済を進め、納品を待ち・・・

テッテレー!(2回目)

無事イベント開催までに製作完了いたしました!

様々な部署を超えOne Teamとして製作したこのノベルティが今後もたくさんの場所で使っていただき、KINTOテクノロジーズという会社を知ってもらうきっかけになれば大変嬉しく思います。

プロモーションと計測

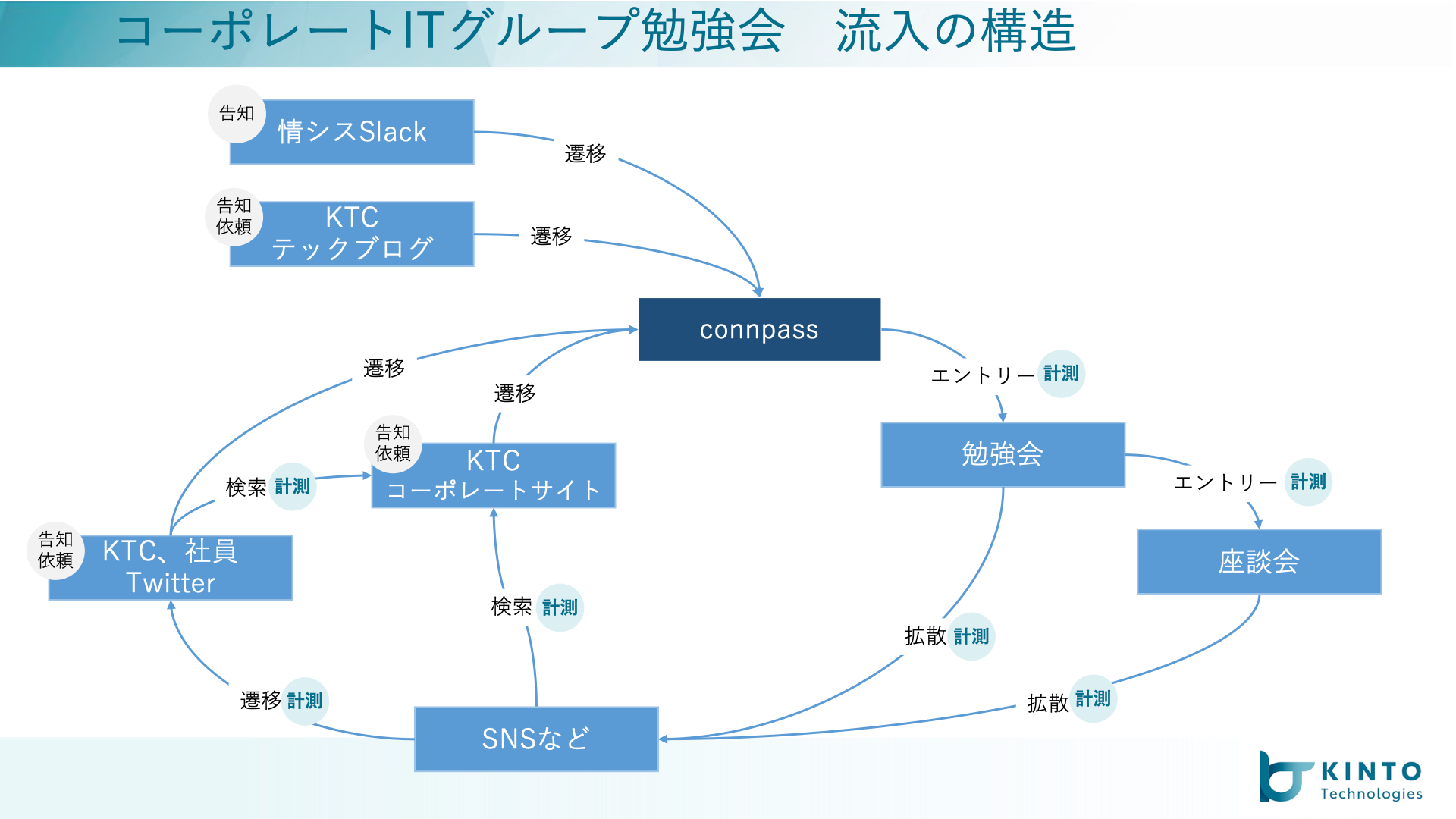

まとめると

- この勉強会の成果をどう測るのか、そして勉強会をどうやって告知するのか、ということを考えました。

- 会社への報告材料と、改善のための指標を集めることを目的に、イベントへの流入とイベントによる影響を計測しつつ、できる限りのプロモーションを行いました。

- 実際に実施したこと、考えたこと、実施結果を共有します。

背景

まず考えたのは、会社への結果報告です。勉強会の実施結果を会社に報告するにあたり、参加人数などの数字もそうですが、勉強会の効果として「KTCの認知度向上」を謳っていたので、それを示すようなデータを集める必要がありました。

そして勉強会自体は2回目・3回目も実施していきたいと考えていたので、継続的に改善していくための指標は必要だと考えました。

何より、初めて開催する社外向け勉強会なので何人ぐらい参加してくれるのか正直まったく想像がつきませんでした。「参加者0人」を全力で回避するために、できる限りの告知方法を試しました。

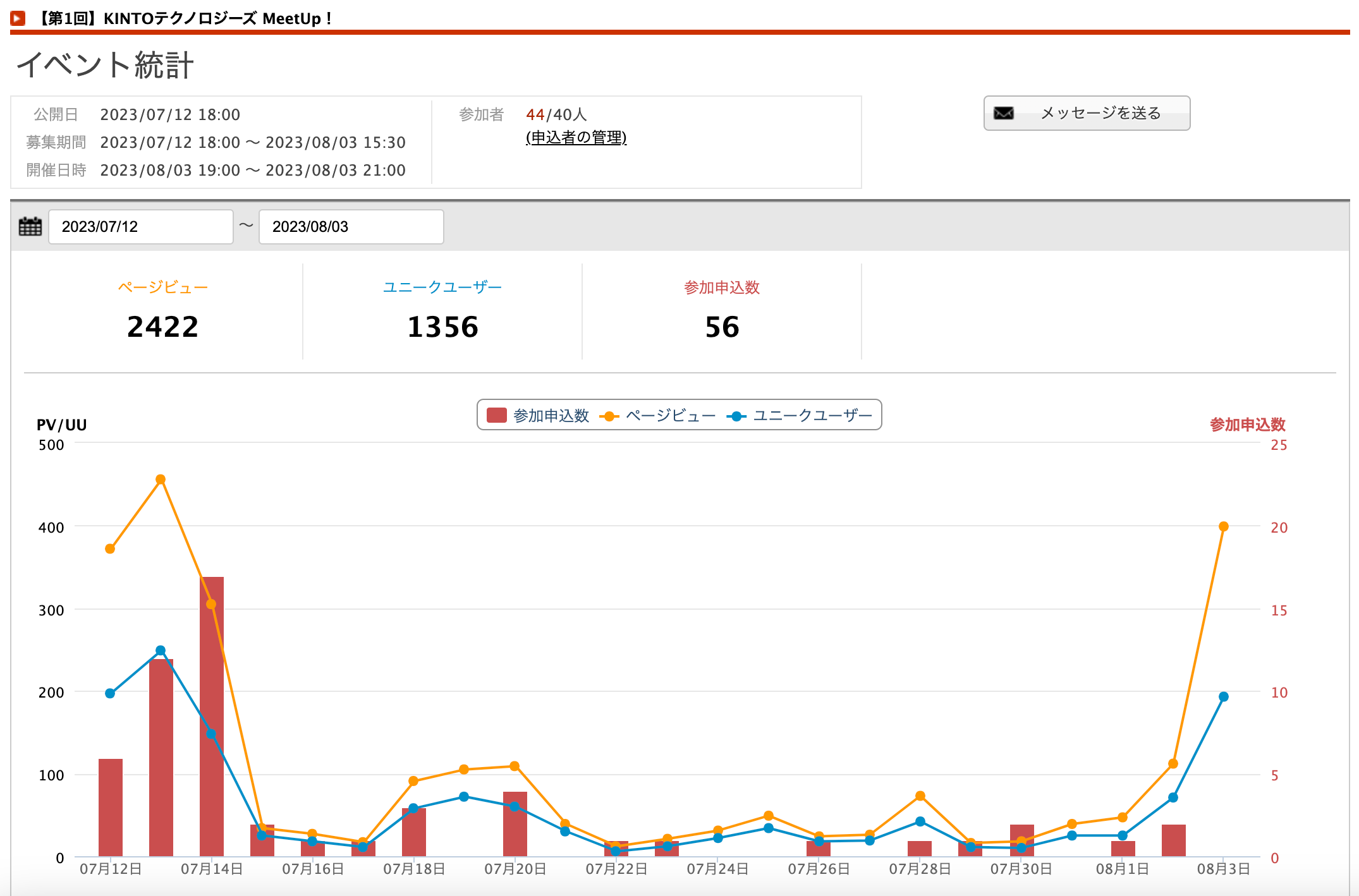

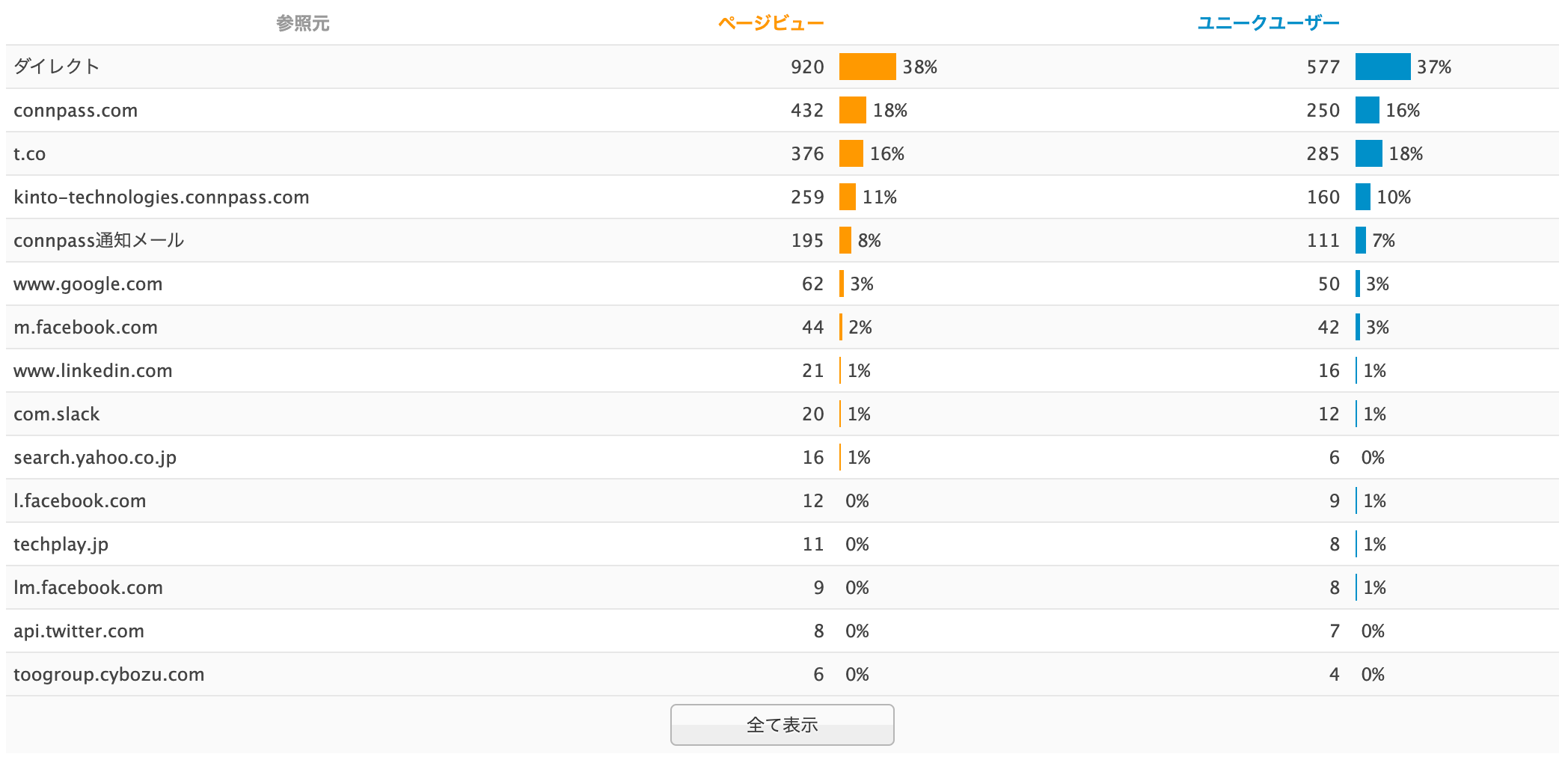

最終的には、ざっくり以下の指標を集めることに決めました。

- どのチャネルからどのくらい流入があったのか

- 勉強会の結果、どのくらいKTCの認知度は上がったのか

やったこと、考えたこと

欲しい指標を可視化するため、まずは流入の構造をざっくり書き出しました。

イベントへのエントリーはconnpassで受け付けることにしたので、connpassへの流入を計測。そして勉強会・座談会の結果がどのように認知アップに繋がったのかを計測することにしました。

情シスのイベントなので、「情シスSlack」で告知させてもらうことは決めていました。加えてKTCはテックブログやX(旧Twitter)を運営しているので運営チームに告知を依頼しました。そして全社員に向けて、SNSで拡散・告知の依頼を社内Slackで呼びかけました。

勉強会・座談会の結果としては、Xのハッシュタグを用意してpost件数とインプレッション数を拾うことにしました。そして「KTCのことを知っていましたか?」というアンケートから知らなかった人の割合を測り、その割合を合計インプレッション数に掛け合わせることで、知らなかった人に対するリーチ数を半ば強引に測りにいくことにしました。

最後に、イベント後には自社のXアカウント、コーポレートサイト、テックブログへの流入やフォローがどのように変わったか、イベント前後での推移を計測しようと考えました。

結果

たくさんの人に拡散をご協力いただきまして、累計56人の方から参加申し込みしていただき、定員40名は満席状態。当日実際には31名の方にお越しいただくことができました!

connpassに対するチャネルごとの流入は以下の通りです。

イベント当日までのXのpost件数は61件、合計インプレッション数は28608でした。そのうち376アクセスされたので、Xを見てくれた人の1.31%がconnpassに来てくれた計算です。

アンケートの結果、イベント参加者の39%は元々KTCを知らなかったことがわかりました。connpassへの訪問者1356人に当てはめると、その39%=約530人が元々KTCを知らなかったことになるので、それだけの人数にKTCを認知してもらうことに成功しました!!(強引)

イベント前後で比較すると、自社で運用しているXアカウントのフォロワーは少し増えました。コーポレートサイトとテックブログのPVやUUも、イベント当日はいつもより少し多いかな、ぐらいでした。ですが、少しでも確実に効果があることがわかったので、2回目以降も引き続き計測&改善を続けていきたいと思います!

告知サイト準備

まとめると

- イベントを告知する媒体としてconnpassを選択し、イベント情報ページを準備しました。

- 「どんなイベントが人気なのか?」ということを、ランキング上位のイベントから学び、自分達のイベントに実装しました。

- connpass自体は非常に簡単にイベントを作成できるサービスで、ページ作成に苦労はしなかったので、その分ターゲットの設定と、伝えるメッセージに気を配りました。

想い

はじめての開催イベントなので、参加者0人は怖すぎる。。今の自分達にできる最高のページを作ることを決めました。

やったこと、考えたこと

まずは外部サービス利用のために社内申請をしました。初めて取引する/利用する事業者の場合は担当部署でチェックが必要なのですが、ここは問題なくクリアしました。

そして申請にあたって管理方法を定めました。簡単に管理目的・管理対象・利用目的を定めた上で、システムとアカウントの管理者を定め、具体的なアカウント管理方法を簡単に決めました。

申請が降りて実際にconnpassを触れるようになってからは、まず設定可能なすべての項目を洗い出して確認しました。次回以降のイベント開催時の手引きとして残しておきたかったのと、不可逆な設定項目がないかを確認したかったのが理由です。「参加費なしのオフラインイベント」という範囲で確認した結果、変更不可、もしくは制限のある項目は以下の2つだけでした。

- グループ:変更不可

- 参加内容.参加枠:参加枠は申込者がいない間だけ削除可能

ほとんどの項目は変更可能でした。でも開催日時や会場などが変わったら参加者は混乱するので、追加はしても、変更/削除はしないほうが良いと思います。

イベント情報ページの仕様を確認するのと併せて、人気のイベントを分析しました。connpassのイベントランキングを眺めて、自分達のものと同じ属性のイベントのうち「なぜかめっちゃ人気なイベント」を20個ほどピックアップしました。それらを順番に眺めて、大切だと感じる要素を抽出して抽象化し、自分達のイベント情報ページに適用しました。

仕様と考慮事項がわかったので、ここで改めて、基本設計チックな部分を固めました。「イベント情報ページ」という詳細設計の前に、そもそもの勉強会の意図を具体化し、①ターゲットとなるユーザー、②メッセージ、③コミュニケーションの基本ルールを言語化しました。

①ターゲットとなるユーザー

「勉強会に積極的なコーポレートエンジニア」をターゲットに設定しました。「他社事例を知りたい」「外の情シスと繋がりたい」というニーズを仮設定し、そこに対してイベント情報ページの文言を作成しました。

②メッセージ

「他の会社の情シスってどんな感じでやってるの?」をざっくばらんに話しましょう!というメッセージを置きました。「勉強会文化を広げたい」というのがKINTOテクノロジーズMeetUp!の主題で、自分達も伝えたいし、他の人たちの話も聞きたい。それを実現するために、座談会という枠組みを設け、内外問わず語り合う場を作りたいと考えました。

③コミュニケーションの基本ルール

「イベントはあくまで勉強としてのインプットとアウトプットの場とする」ということをルールとして定めました。せっかく来てもらったんだから、事業のこと、採用のこと、KTCの良いところをアピールして訴求したい。。という想いはグッと抑えて、あくまで「情シスによる情シスのための勉強会」というところを徹底しました。

イベントを公開する段になったらテクニカルな話として、定員数を少なめからスタートして、必要になったら引き上げる作戦にしました。

- 枠がギリギリの方が駆け込み需要が見込めそうなので

- 申し込みが少なくても恥ずかしくないので(重要)

結果

こんな感じになりました

【第1回】KINTOテクノロジーズ MeetUp! - connpass

人気のページを眺める中で得た学びは、以下のような要素です。

- 誰に向けたイベントか、参加した結果何を得られるかが明確だと人が来やすい

- 安心できそうなイベントだと人が来やすい

- 有名企業、有名人など

- 過去のイベントの雰囲気がわかる画像や動画があってもいいかも

- 旬なトピック(ChatGPTなど)は人が集まるようだ

開催日直前にリマインドするための通知メールも活用しました。告知から開催まで期間が空いてしまう場合には、参加者と運営サイド双方のモチベーションを保ち続ける意味合いでも、タイミングを見てリマインドすることをおすすめします。

セッション取りまとめ

概要

- 当日の段取りを包括的にまとめました。

- 具体的にはイベント当日のタイムテーブルの作成、座談会の企画と会場レイアウト決め、発表資料の取りまとめ、イベントの進行管理など。

- 初めてのイベントでしたが、スタッフ全員でプロアクティブに仕事を探しまくった結果、大きなトラブルもなく、楽しくイベントを終えることができました!

重要なポイント

「初めてのイベント」

実施内容/考慮事項

- イベント当日のタイムテーブルの作成

- 座談会の企画と会場レイアウト決め

- 発表資料の取りまとめ

- イベントの進行管理

実行結果

- 大きなトラブルもなく、楽しくイベントを終えることができました。

- 初めてのイベントで、何が起こるか予測がつかない中で、スタッフ全員アドレナリンMAXで目を光らせていました。誰の役割でもない仕事、タスクにならないタスクを、1人1人が能動的に探し続けたからこそ成功したイベントだと思います!

登壇者による「事例発表資料」の準備

「事例発表」は、今回の勉強会におけるメインコンテンツです。勉強会での登壇経験も人それぞれであっため、大枠の流れを揃えた上で、定期的に合流するポイントを作り、取り残される人が出ないように資料準備を進行しました。

- スライドテンプレートの統一

- 「発表資料の体裁は整えた方が良い」という判断から、利用するテンプレートの統一をおこないました。自社用のスライドテンプレートは存在していたため、こちらはスムーズに合意できました

- マイルストーンを区切った締め切り設定

- ギリギリまで締め切りを設定すると、人により進行のムラが出てしまうため、以下のようなマイルストーンを区切り、全員の資料作成スケジュールを揃えていきました

- 初回の短期締切:ザックリ「2週間後」を締め切りに設定し、そのタイミングで皆の様子を確認

- 見せ合いっこ会:「できていない」事を責めず、だけども「資料作成」を促す相互確認会の実施

- 副社長レビュー:事前に副社長のお墨付きをもらうべく、そこに向けた「完成版」の締切を設定

- 事前リハーサル:開催の一週間前に「発表者同士でのリハーサル」を実施し、完成度を高める

- ギリギリまで締め切りを設定すると、人により進行のムラが出てしまうため、以下のようなマイルストーンを区切り、全員の資料作成スケジュールを揃えていきました

結果として、最後の「事前リハーサル」においては、皆さんほぼ「資料完成」+「時間枠内に収まる」形での準備を終え、安心して開催当日を迎える事ができるようになりました。

最後に

このような形で、事務局のメンバーがプロアクティブに活動してくださった結果、無事に当日の開催を迎えることができました。

これはまさに、私たちがワーキングスタンスとして掲げる「One Team, One Player」が体現できたひとつの事例かなと思っています。

ご参加くださった皆さま、運営に関わってくださったすべての皆さま、ありがとうございます!

なお、今回の記事以外にも、「運営スタッフ視点でのテックブログ記事」や「登壇者による事例発表の紹介テックブログ記事」が後日公開される予定です。そちらもどうぞよろしくお願い致します!

関連記事 | Related Posts

Preparations for Our First KINTO Technologies MeetUp! – Leading Up to the Event

Hosting a Hybrid IT Event: Connecting External Attendees and In-House Teams On-Site and Online

KINTO Technologies MeetUp! (Operation staff version)

Four Tips for Running Monthly Company-Wide Study Sessions for Over a Year

My First Shot at Event PM! Behind the Scenes of the Product History Conference

The Story of How the Help Desk of KINTO and KINTO Technologies Have Collaborated (and Continue to Collaborate)

We are hiring!

【カスタマーサクセス(販売店DX事業)】DXエンゲージメントG/東京・福岡

DXエンゲージメントループについてDXエンゲージメントグループは、230社5,000店舗のトヨタ販売店とのリレーションを強化し、各社が抱える課題を抽出します。そして、当社のプロダクトポートフォリオを最大限に活用し、販売店の課題解決と価値提供を行うグループです。

【PjM】KINTO開発推進G/東京

KINTO開発部 KINTO開発推進グループについて◉KINTO開発部 :67名 KINTO開発推進G:8名 KINTOプロダクトマネジメントG:5名 KINTOバックエンド開発G:17名 KINTOフロントエンド開発G:21名 業務管理システム開発G :9名 KINTO中古...