Four Tips for Running Monthly Company-Wide Study Sessions for Over a Year

Introduction

I'm tetsu from the Platform Group.

In this article, I'll summarize the operations behind our company-wide joint study sessions at KTC.

The study sessions are held monthly, with over 50 participants attending each time.

I've compiled the tips and tricks for keeping them going, so this is a must-read for those who want to hold study sessions at their company or are thinking about starting ones!

Overview of the Study Sessions

- Frequency: Once a month

- Format: Hybrid (in-person and Zoom)

- Scale: Approx. 50–100 people

- What the session is like:

- Speakers come from various divisions across the company

- Engineers, designers, directors, HR members, and more

- Each person presents for 10–15 minutes; for example, with 3 speakers, it takes an hour in total

- A meetup session is held after the study session where attendees can talk with the speakers

- Anyone who wants to present can do so, regardless of the presentation topic

- Examples of past presentation topics

- Sharing details about recently released projects

- Promoting tools developed internally

- Sessions focused on specific topics (on figma study sessions, creative generative AI, security, QA, etc.)

- Examples of past presentation topics

- Speakers come from various divisions across the company

- Timetable

17:05–17:10 Opening

17:10–17:25 Presentation 1

17:25–17:40 Presentation 2

17:40–17:55 Presentation 3

17:55–18:00 Closing

18:00–19:00 Meetup session (optional)

Background of the Study Sessions

Before these study sessions began, each group within KTC was already holding their own study sessions and orientations. However, there was a situation where know-how was not easily shared between teams in different divisions or those with little work-related interaction. That was a concern, which some people felt.

To this end, the joint study sessions were launched with an aim of creating a place where teams and divisions with little interaction can share their knowledge with each other and strengthen collaboration between them.

Continuing Study Sessions Is Surprisingly Difficult

While many companies share backgrounds similar to the above-mentioned one, many internal study sessions start up but eventually fizzle out.

We've managed to continue for over 15 sessions so far, but it certainly hasn't been smooth sailing.

In general, the barriers to continuity, which we've actually faced, include:

- Operations becoming dependent on specific individuals: When a heavy workload is shouldered on specific individuals, and if they transfer or leave their organizations, business operation cannot be run smoothly, which may result in the increase in operational costs.

- Difficulty in holding hybrid events: Meeting the demands for both online and on-site participants is harder than you expected

- Consistency of participants: At the launch of study sessions, things are lively, but gradually, only specific participants came to regularly engage in the sessions

To overcome these barriers, we've put the following four tips into action.

Tips and Tricks for Continuity

Tip 1: Standardizing Operations and Implementing a Rotation System

To prevent specific individuals attending study sessions from bearing an excessive burden of the operation for the sessions, we've implemented the following:

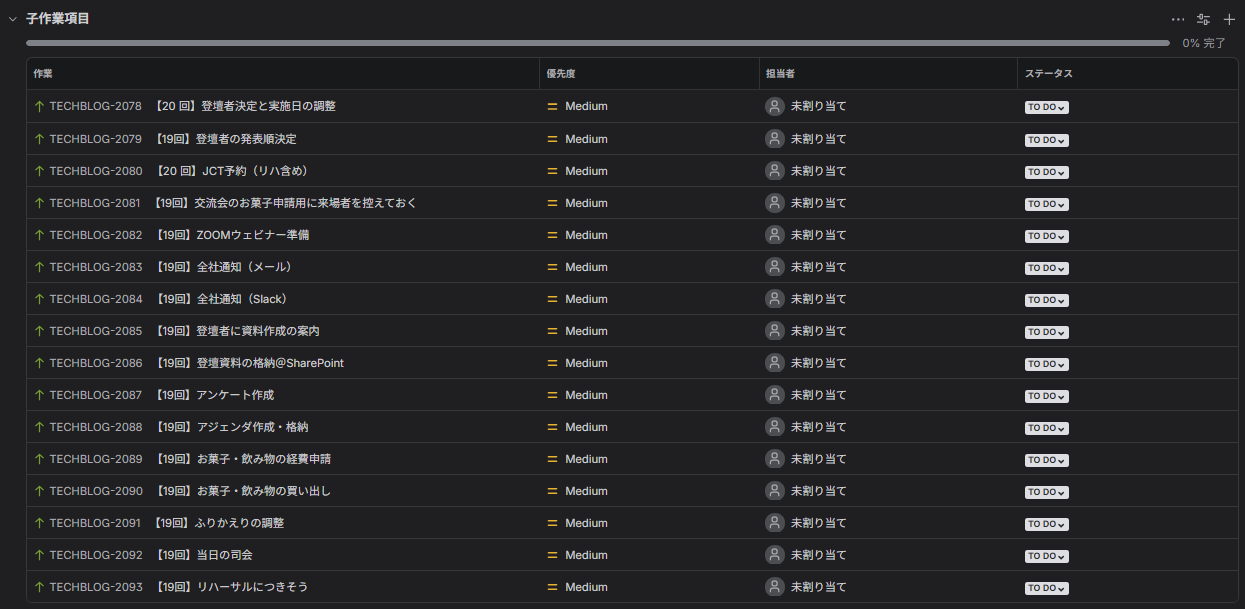

- Identify all necessary tasks for the operation and manage them as Jira tickets

- Assign the tickets to the operation team members on a monthly rotation

The first point is to identify all necessary tasks and managing them as Jira tickets. We use Jira's feature to automatically create its tickets for running the joint study sessions. This allows all members to understand the tasks required for operations.

The second point is to assign the ticket to the operation team members on a monthly rotation. We divide the study session tasks in the following three categories to rotate them: facilitation, venue preparation, and coordination. The task rotation helps all operations team members understand every task, which prevents dependence on specific individuals.

When running study sessions, it's not uncommon for the operators to become exhausted, which causes the sessions to fall through. For joint study sessions in KTC, we've standardized the operation to reduce the workload.

*JIRA tickets are issued and organized as shown below.

Tip 2: Creating an Environment Where All Employees Can Easily Attend

Continuing to hold study sessions, we may face issues of consistent participants or lower engagement of online attendees. We need to address these issues because study session can be more valuable when it offers opportunities not only to listen but also to discuss and share opinions among attendees about what they've learned. To prevent the issues, we've implemented the following measures:

- Schedule the study session on all employees' Outlook calendars

- Hold the session in a communication space shared on a company-wide basis

- Prepare a Slack channel for casual chat and opinion exchange that allows online participants to easily join in and the operations team to actively participate in the chat

- Avoid holding sessions during busy times like the beginning of the month

The goal of the study session isn't just to attend but to increase business knowledge and technical skills through participation. That said, you can't get started without attending the session, so it is important to make a framework for casual participation.

Slack for casual chat (See below)

Tip 3: Responding to Survey Requests

This may seem obvious, but we make sure to respond to requests from surveys regarding the study sessions.

For example, we received the following feedback:

- "I'd like to know about case studies on how business specifications are decided"

- "The venue is really quiet when presentation is not provided, so I thought playing some background music might be nice"

- "I'd like some salty snacks at the meetup session"

We receive various request. Some related to study session topics, some about improving the venue atmosphere, and so on. We read through each one, consider the background, and try to respond to it appropriately.

-

" I'd like to know about case studies on how business specifications are determined "

-> Project managers, product managers, and producers handle these business requirements, so it might be good to hear the case studies from these people with multiple perspectives! Additionally, this request probably came from an engineer, so it would be great to create a good point of connection between engineers and the people making decisions on business specifications.

-

"The venue is really quiet when presentation is not provided, so I thought playing some background music might be nice"

-> Indeed, we understand silence is uncomfortable moment... We could play the background music and have the facilitator fill the time between presentations so there's no awkward silence!

-

"I'd like some salty snacks at the networking session"

-> We may have a narrow preference of the snack flavors. Let's add some salty options!

Tip 4: Continuous Improvement Cycle

The tips above were established through retrospectives held among the operations team members after each study session.

At KTC's joint study sessions, we use the KPT method for retrospectives as shown in the table below, continuing to keep what's good and improve problems to prevent us from the recurrence. (Improvements from this process get reflected in the operations JIRA tickets.)

| Category | Keep (Good/Worked well/Want to continue) | Problem (Issue/Challenge/Trouble) | Try (Intention for improvements next time) | Discussion on the day |

|---|---|---|---|---|

| Overall | This was the first time we held a session on a specific topic. We could do sessions in such style a few more times in the future | Attendance might be low on Tuesdays at 5 P.M. | Change the event time | ... |

| Operations before the event | ... | ... | ... | ... |

| Preparation / clean-up on the event day | ... | ... | ... | ... |

| Presentations | ... | ... | ... | ... |

| Meetup session | ... | ... | ... | ... |

| Survey | ... | ... | ... | ... |

Positive Effects of Continuing the Study Group for Over a Year

Here are some positive effects we've noticed from continuing the study sessions.

- It has become a place for exchanging opinions and collaborating with people from different departments

- Particularly from people who work across the company, such as those in divisions engaging in shared internal tools or security-related projects, we especially receive comments, like "I'm happy to be able to exchange opinions"

- Requests for presentations from employees and collaborative study sessions with other departments have increased, so we no longer run out of topics

- We receive various requests, such as "I want to practice for an external presentation" or "I introduced a new development method to drive a project forward and want to talk about it"

- We, operation members, don't give a presentation, seeking speakers as volunteers to run the sessions in a manner of that we can respond to various requests, so we haven't run out of presentation topics

Conclusion

Finally, our study session participants are taking time out of their busy schedules to attend the sessions even though they could spend time in doing other things. To meet their expectations, we strive to provide high-quality study sessions.

Of course, you can't run things perfectly from the start. The bottom line is to take that first step, and then, listen to participants' demands and continuously make improvements through retrospectives—that's what we believe matters.

Thank you for reading to the end!

関連記事 | Related Posts

We are hiring!

【PjM】KINTO開発推進G/東京

KINTO開発部 KINTO開発推進グループについて◉KINTO開発部 :67名 KINTO開発推進G:8名 KINTOプロダクトマネジメントG:5名 KINTOバックエンド開発G:17名 KINTOフロントエンド開発G:21名 業務管理システム開発G :9名 KINTO中古...

【カスタマーサクセス(販売店DX事業)】DXエンゲージメントG/東京・福岡

DXエンゲージメントループについてDXエンゲージメントグループは、230社5,000店舗のトヨタ販売店とのリレーションを強化し、各社が抱える課題を抽出します。そして、当社のプロダクトポートフォリオを最大限に活用し、販売店の課題解決と価値提供を行うグループです。

![[Mirror]不確実な事業環境を突破した、成長企業6社独自のエンジニアリング](/assets/banners/thumb1.png)